Quando Santa Gertrudes parava para ver o Santa Gertrudes F.C. jogar

Tá no Arquivo Com informações do historiador esportivo José Antonio Milani, o Gancho Poucos sabem, mas Santa Gertrudes já teve um time de futebol que fazia a cidade parar. O Santa Gertrudes F.C. não era apenas um clube, era o coração pulsante de uma comunidade que crescia ao redor da estação ferroviária, no que então se chamava Distrito da Paz de Santa Gertrudes. O nascimento de uma paixão Segundo relata o historiador esportivo José Antonio Milani, conhecido carinhosamente como “o Gancho”, tudo começou na década de 1930. Um grupo de moradores apaixonados pelo futebol, liderados por Santo Negro, resolveu montar uma equipe. O campo foi construído entre a estação ferroviária e a estrada velha, hoje conhecida como Rodovia Constante Peruchi. “Era um vilarejo crescendo ao redor da estação”, conta Gancho. “E o futebol chegou junto com o desenvolvimento da região.” 1934: O retrato de uma era dourada A fotografia de 1º de janeiro de 1934 é um dos documentos mais preciosos da história esportiva local. Nela, vemos os jogadores do Santa Gertrudes F.C. com suas camisas listradas, sérios e orgulhosos. Entre os atletas daquela época memorável estavam Alfredo Carandina, Claro Miranda, Armando Carandina, Zé Neves, Tufi, Henrique Heques, Joane Sella, Paulino Vaspinto, Sidiney Toppa, Bastião Férias, Luizinho Grall, Henrique Pagnocca e Nenê Pagnocca. Gancho teve acesso a esse material histórico graças à generosidade de três ex-craques: Alfredo Carandina, Antonio Vitte e Edi Valdanha, que abriram seus lares e mostraram acervos de fotos que preservam aqueles tempos. A rivalidade que incendiava a cidade O grande rival era o E.C. Flamengo. Os jogos entre os dois times paralisavam Santa Gertrudes. O Clube do Inaugu, como também era conhecido o adversário, foi inaugurado em 1934 e manteve suas atividades até 1955. No elenco do Santa Gertrudes, além dos já citados, brilhavam nomes como Santim Giacomine, Ciro Rocha, Michel Lemos, Antonio Filler, Luiz Paraluppa, Antonio Doimo, Fernando Beraldo e Alcides Soave, que comandava o time como técnico. O Bicampeonato que entrou para a história O auge veio em 1952 e 1953, quando o Santa Gertrudes conquistou o bicampeonato Varzeano. A conquista marcou época e encheu de orgulho toda a comunidade. Um dos jogos mais lembrados foi a vitória sobre a Vila Maria de São Paulo. Gancho guarda uma história curiosa sobre a final de 1953: “O Edi não participou do antipenúltimo jogo porque cortou o dedo. Como já eram considerados bi-campeões, foram jogar apenas para cumprir tabela. No lugar dele, veio o Luiz Portugues, do Palmeiras.” O estádio de telhas e outras curiosidades Onde hoje funciona o Auto Posto Santa Gertrudes, ficava o campo do time. Uma peculiaridade chamava atenção: o muro era feito de telhas cedidas pelos ceramistas da região. “Tinha um risco considerável”, relembra Gancho com bom humor. “Se saísse alguma briga, era ‘telhadaço’ por todos os lados.” O time tinha suas madrinhas, que se vestiam de branco e levavam flores para os craques quando saíam vitoriosos. As taças de campeonatos eram doadas, sendo as mais marcantes as oferecidas por Maximiliano Martins e pela Panificadora Paulista. Francesco e o milagre da virada Uma das histórias mais incríveis narradas por Gancho envolve o jogador Francesco, que havia treinado no Velo Clube e no Ypê Palmeiras antes de chegar ao Santa Gertrudes. Em uma partida contra o Ferraz, considerado o pior time do campeonato, o Santa Gertrudes perdia de 3 a 0 no primeiro tempo. Francesco entrou para guardar a meta no segundo tempo, mesmo com o dedo da mão quebrado. O resultado? Vitória de 4 a 3 na virada, em um jogo que entrou para o folclore local. O contrato mais inusitado do futebol santagertrudense O historiador Gancho registra um caso peculiar envolvendo o jogador Edi. Seu primeiro contrato foi fechado em troca de uma égua chamada Libuna, propriedade de Atilio Pascon. “Edi queria comprá-la para fazer trabalhos extras, além de usar nas horas de folga da Central Elétrica”, explica Gancho. O time pagava 200 mil réis na época e a água custava 150 mil réis. “Fui contratado por uma égua”, dizia Edi com orgulho dessa história inusitada. A união que derrubaria cadeias Uma passagem que demonstra a força da união entre jogadores e torcedores aconteceu em Corumbataí. O Getulinho foi preso após um jogo, e a torcida que havia acompanhado o time em um ônibus e cinco caminhões, não aceitou. Foram até a cadeia exigir sua soltura com um ultimato: “Ou o soltavam ou derrubavam tudo.” A pressão funcionou, e Getulinho foi liberado. Para Gancho, esse episódio simboliza perfeitamente o espírito daquele tempo. Antonio Rosa: O mestre Impossível falar da história do futebol em Santa Gertrudes sem mencionar Antonio Rosa. Vindo de Minas Gerais, ele residiu na Cerâmica Retiro entre 1945 e 1950. Calmo, educado e gentil, Rosa foi treinador do Santa Gertrudes F.C. e formou uma legião de amigos na cidade. “Sabia como cativar os craques da época: Jaques, Edy, Cocão, Jacozinho, Baninho, entre outros tantos”, recorda Gancho. “Com ele, nossa cidade viveu uma das suas melhores épocas em termos de futebol, bom futebol mesmo.” O historiador enfatiza: “Antonio Rosa, já falecido, merece ser um nome que a cidade guardou.” As pioneiras do futebol feminino Décadas antes do futebol feminino se popularizar no Brasil, Santa Gertrudes já tinha algo revolucionário: uma torcida uniformizada feminina. Na década de 1950, mulheres como Cacilda Bononi, Nair Sabione, Alice Taioque, Ceci Richa, Nilva Giacomini, Efigênia Rosa, Marina Lenci, Iolanda Silva e Cida Lenci quebravam barreiras. “A participação das mulheres nas atividades consideradas masculinas já era o início de sua emancipação”, analisa Gancho, destacando o pioneirismo dessas mulheres que desafiaram os padrões da época. Os craques que fizeram história Entre os nomes que brilharam nos campos de Santa Gertrudes, Gancho destaca: Jacques Ribeirão, Edi Valdanha, Eduardo Martins, Mário dos Santos, Rovail Doimo, Alfredo Carandina, Pedrinho Pascon, Toninho Vitte, Dega, Nelson Pascon, Antonio (Tolé) Giovani, Chico Buoro, Orlando Giovani, Augusto Buoro, Alcides (do Conde), Armando Carandina e Marino (do Conde). De outras regiões vieram reforços de peso: Reginato, Valdomar, Jordão, Gernignani, Milton Jorge, Joãozinho, Daniel, Berá,

Por que Dom Pedro II estava segurando uma pá em 1854? A história que poucos conhecem

Por muito tempo, ouvimos dizer que o café foi a “locomotiva” do Brasil. Mas poucos sabem que essa expressão é literalmente verdadeira: foi o café quem trouxe as locomotivas de ferro e aço para o interior paulista. Esta é a história de como uma bebida mudou para sempre a geografia, a economia e o destino de cidades inteiras.

Os imigrantes que construíram Iracemápolis: italianos, alemães e portugueses

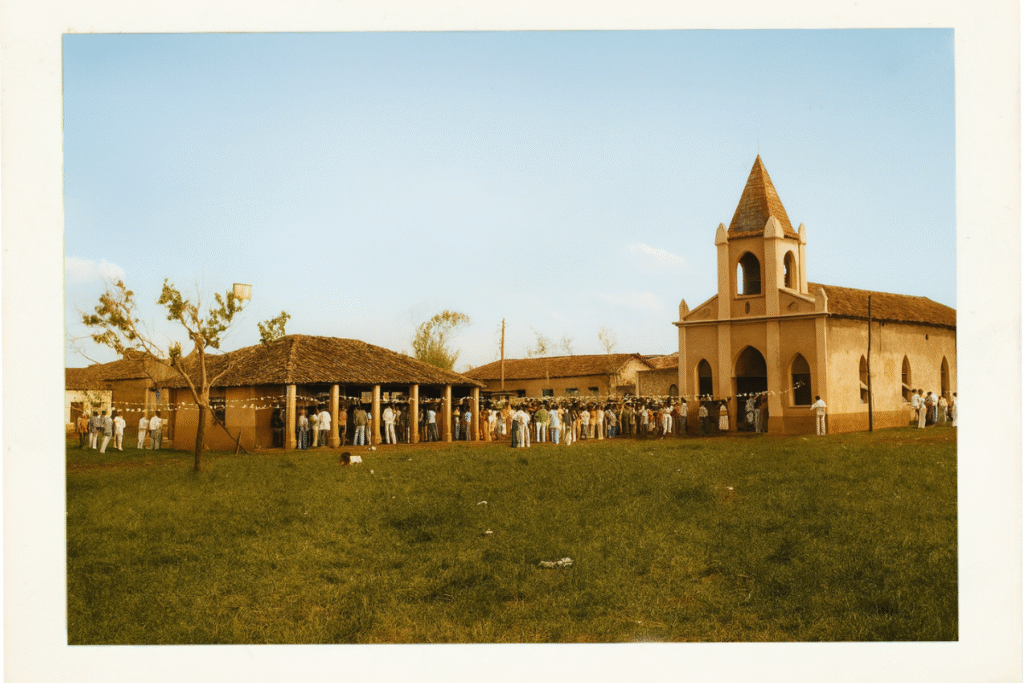

A história de Iracemápolis não começa em Iracemápolis. Ela começa na Itália, em Portugal, na Alemanha e na Suíça. Imagine deixar tudo para trás. Sua casa, sua língua, seus mortos enterrados na terra dos seus antepassados. Agora imagine fazer isso em 1850, embarcando em um navio superlotado, dormindo em camas-treliche na terceira classe, sem saber se chegaria vivo do outro lado do oceano. Era isso que os imigrantes enfrentavam quando partiam para o Brasil. E muitos deles, centenas, milhares escolheram as terras que hoje conhecemos como Iracemápolis para recomeçar a vida. A viagem que mudou tudo Sessenta dias. Às vezes setenta e cinco. Era o tempo que um navio a vela levava para cruzar o Atlântico entre a Europa e o Porto de Santos. Depois, com a invenção do navio a vapor, o trajeto caiu para trinta dias, mas isso não tornava a viagem menos brutal. Na terceira classe, famílias inteiras se apertavam em beliches apertados. A comida era escassa. A cólera atacava sem avisar. Quando alguém morria; e muitos morriam, o corpo era simplesmente atirado ao mar. Por que alguém se sujeitaria a isso? A resposta é simples: fome. A crise econômica de 1846 devastou a Europa. Não havia trabalho. Os salários despencaram. Famílias inteiras passavam necessidade. O Brasil, com suas terras férteis e promessas de trabalho, parecia a salvação. Os portugueses: Os primeiros a chegar Década de 1840. Antes mesmo dos italianos e alemães, foram os portugueses que começaram a chegar à região do Morro Azul. Vinham sob o comando do Senador Vergueiro, um visionário que acreditava nas vantagens de substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre. Não era mais escravidão, mas também não era liberdade plena, era um sistema de parceria, onde os imigrantes trabalhavam sob controle rígido. Alguns conseguiram prosperar. Com economia e trabalho duro, juntavam até 700 mil réis, uma fortuna para a época. Com esse dinheiro, compravam suas próprias terras. Sobrenomes que chegaram nessa época e fincaram raízes: Ferreira das Neves, Ferreira dos Santos, Pinto Ribeiro, Mesquita, Fonseca, Cunha, Silva, Vieira, Gomes, Nunes, Rodrigues, Carvalho Mendonça, Queiroz, Pereira, Lopes. Se você tem um desses sobrenomes, suas raízes em Iracemápolis são profundas. Alemães e Suíços: A disciplina que veio dos Alpes Entre 1852 e 1872, uma nova leva de imigrantes começou a chegar: alemães e suíços. Eles se espalharam pelas fazendas Ibicaba, Angélica, Santa Gertrudes, São Jerônimo, Morro Azul e Tatu. Trouxeram consigo não apenas força de trabalho, mas algo mais valioso: conhecimento técnico, disciplina e métodos agrícolas avançados. Sobrenomes que moldaram a região: Bush, Kloss, Scherrer, Blumer, Schneider, Levy, Roland, Hartung, Killer, Sass, Meyer, Küll, Müller, Wenzel, Asbahr, Dibbern, Hardt. Foram eles que introduziram técnicas de plantio mais eficientes e ajudaram a modernizar a produção agrícola da região. Muitos prosperaram e se tornaram proprietários de terras. Os italianos: A maior onda migratória Mas foi entre 1887 e 1897 que a grande transformação aconteceu. Nesse período, cerca de 790 mil italianos desembarcaram no Brasil. E uma parte significativa deles escolheu o interior de São Paulo, incluindo as terras que se tornariam Iracemápolis. Eles vinham do norte da Itália, principalmente do Vêneto. Fugiam da miséria, da falta de perspectiva, da fome. Aqui, encontraram sol escaldante, terra vermelha e trabalho de sol a sol nas fazendas de café e cana-de-açúcar. Mas encontraram também algo que não tinham na Itália: oportunidade. O legado italiano que vive até hoje Olhe ao seu redor em Iracemápolis. Quantos sobrenomes italianos você reconhece? A lista é extensa: Batiston, Buzolin, Bottion, Bertanha, Batistela, Bonin, Boscheiro, Bortolan, Brugnaro, Cavinatto, Chinellato, De Gaspari, Demarchi, Ducatti, Ferrari, Furlan, Gazetta, Giacon, Giusti, Guarino, Lucato, Magaldi, Marrafon, Massari, Olivatto, Olivieri, Ometto, Paggiaro, Parronchi, Pazelli, Pecin, Picinini, Pilon, Pincelli, Polatto, Pompéo, Prada, Zambuzi, Zaros. São nomes que viraram ruas, escolas, comércios. São famílias que construíram a cidade tijolo por tijolo. A comida que nos une Os imigrantes trouxeram algo mais precioso que ouro: suas receitas. Aos poucos, a culinária europeia se misturou aos costumes brasileiros de subsistência, arroz, feijão, mandioca, milho. Embora muitos italianos rejeitassem o feijão no início, acabaram se adaptando. Receitas que atravessaram o oceano Rabanadas: Fatias de pão amanhecido banhadas em mistura de ovos batidos, leite, vinho e açúcar, fritas e polvilhadas com canela e noz-moscada. Até hoje um clássico das festas de fim de ano. Crüstles: Frituras com massa de pastel, crocantes, polvilhadas com canela e açúcar. Pura nostalgia em forma de doce. Macrum: Bolinhos de massa de trigo com gergelim e erva-doce, servidos em calda grossa de água de flor-de-laranjeira. Uma receita que poucos ainda sabem fazer. Pão-de-ló gigante: Alguns chegavam a pesar 600 gramas! Feitos em formas grandes, eram o orgulho das festas. Polenta: Ah, a polenta! Com frango, com linguiça, com molho… Até hoje é sinônimo de família reunida à mesa. Polenta com serralha: Esta era mais rústica, a serralha era colhida nas plantações de café. Uma receita de quem sabia tirar alimento até do mato. E os embutidos? Linguiças, salames, mortadelas caseiras. Cada família tinha sua receita secreta, passada de geração em geração. O jogo que veio na bagagem Os italianos trouxeram também o jogo de bocha. No início do século XX, já havia campos rústicos em Iracemápolis, um no próprio povoado e outro no Bairro do Marrafon. Não tinham os requintes da cidade grande, mas cumpriam seu papel: reunir os homens aos domingos para jogar, conversar e matar a saudade da terra natal. De imigrantes a construtores de uma cidade Muitos dos que chegaram não passaram de trabalhadores rurais a vida toda. Mas outros — através de muito trabalho, economia e determinação, saíram da roça e se tornaram comerciantes, fazendeiros, industriais. A família Ometto é o exemplo mais emblemático. Chegaram em 1918, ano de forte geada que destruiu cafezais inteiros. Compraram a Fazenda Aparecida (antiga Fazenda Angélica) e, em 1932, fundaram a Usina Boa Vista. Quatro anos depois, criaram a Usina Iracema. Geraram empregos. Trouxeram energia elétrica. Ajudaram a pavimentar ruas. Construíram ambulatórios. Financiaram festas. Tornaram-se parte indissociável da história da cidade. Mas eles não foram os únicos. Dezenas

Estação Manoel Leme: História de um marco fundador

Inaugurada em 30 de setembro de 1877, a Estação “Manoel Leme” representa muito mais do que um simples ponto ferroviário na história de Leme. Nascida dentro da antiga Fazenda Palmeiras, propriedade da família Leme, a estação tornou-se o marco zero da cidade, testemunhando sua formação e transformação ao longo de mais de um século. Os primeiros anos O primeiro prédio da estação foi construído em madeira, mas logo se mostrou insuficiente para as necessidades crescentes da região. Em 1891, uma nova estrutura de alvenaria foi erguida, conferindo maior solidez e permanência ao local. No mesmo ano, foi edificado o armazém de mercadorias, peça fundamental para o escoamento da produção agrícola local. Com a expansão da malha ferroviária, o conjunto foi crescendo organicamente. Surgiram residências para funcionários, incluindo a casa do chefe da estação, criando um verdadeiro núcleo habitacional ao redor dos trilhos. Em 1916, o prédio passou por uma ampla reforma, acompanhando o progresso urbano e tecnológico da época e consolidando sua importância na paisagem da cidade. Centro de desenvolvimento econômico e social Durante boa parte do século XX, a Estação dos Lemes foi um centro pulsante de transporte de passageiros e cargas, conectando Leme a diversas regiões e impulsionando o desenvolvimento econômico local. Mas seu papel transcendeu a função meramente logística, transformando-se em palco da vida social e cultural da cidade. Foi por esta estação que chegaram artistas brasileiros e estrangeiros convidados pela lemense Yolanda Penteado para as lendárias festas na Fazenda Empyreo, um dos grandes polos culturais do interior paulista. Em uma dessas ocasiões memoráveis, os convidados embarcavam na Estação da Luz, em São Paulo, em vagões climatizados com champanhe e uísque servidos à vontade. Após quase 200 km de viagem, desembarcavam em Leme e seguiam em ônibus-jardineiras até a Casa Grande da fazenda. Entre os visitantes ilustres que passaram pela estação estavam Ronald Reagan, então ator, e o astro Errol Flynn, cuja chegada causou verdadeiro alvoroço e até desmaios entre os presentes. Nos anos 1960, o cantor e apresentador Rony Von, ícone da Jovem Guarda, também passou por ali, segundo lembranças locais. O declínio e a transformação Com a crise do sistema ferroviário na década de 1970, o último trem de passageiros partiu em 1977, exatos cem anos após a inauguração da estação. O transporte de cargas resistiu por mais alguns anos, mas foi encerrado definitivamente nos anos 1990, marcando o fim de uma era. No entanto, a memória da estação não se perdeu. Ao contrário, ganhou novo sentido através de um projeto de revitalização que transformou aquele espaço histórico em patrimônio vivo da cidade, preservando sua arquitetura e sua importância simbólica para as futuras gerações. Hoje, o antigo prédio da estação e seu armazém de mercadorias abrigam a Estação Cultural, um vibrante centro de exposições, eventos e atividades culturais. O local reúne o Museu Histórico de Leme, o Arquivo Histórico, a Casa dos Artesãos e o Centro de Atendimento ao Turista, consolidando-se como um dos principais pontos de referência cultural da cidade. A antiga estação continua cumprindo seu papel de conexão, não mais através dos trilhos, mas aproximando a comunidade de sua história, cultura e identidade. Segundo a historiadora Cibele Arle, chefe de Núcleo de Patrimônio Histórico da cidade de Leme, a preservação e revitalização da Estação Manoel Leme representa um compromisso fundamental com a memória coletiva. O trabalho desenvolvido no espaço busca não apenas guardar o passado, mas torná-lo vivo e acessível às novas gerações, reafirmando a importância do patrimônio histórico como elemento formador da identidade lemense.

Quando o céu de Cordeirópolis brilhava com a força das fábricas de fogos

Se hoje os fogos de artifício são lembrados apenas nas grandes festas, houve um tempo em que eles faziam parte da rotina de Cordeirópolis Imagine uma noite qualquer nos anos 1920. Não é véspera de ano novo. Não é dia de festa junina. É apenas uma terça-feira comum. Mas de repente, o céu escuro se ilumina com um estouro colorido que faz as crianças correrem para a rua. Pum! Vermelho. Pum! Verde. Pum! Dourado. Não era show pirotécnico importado. Não era evento especial. Era apenas mais um dia na vida de quem vivia numa cidade que produzia seus próprios fogos de artifício. Entre 1918 e os anos 1940, Cordeirópolis teve quatro fábricas de fogos funcionando ao mesmo tempo. Quatro! Em uma cidade pequena do interior paulista, isso significava que o cheiro de pólvora, o barulho de rojões sendo testados e o brilho repentino no céu faziam parte do cotidiano. Esta é a história de quando o céu de Cordeirópolis brilhava todas as noites. Quatro fábricas, uma cidade em chamas 1918. O Brasil ainda se recuperava da primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola aterrorizava o país. Mas em Cordeirópolis, uma nova indústria começava a surgir: a produção artesanal de fogos de artifício. Aos poucos, quatro fábricas se espalharam estrategicamente pela cidade: Fábrica 1: proximidades da atual Escola Jamil Abrahão Saad Localizada na Vila Santo Antônio, essa seria uma das maiores e também uma das mais lembradas, por um motivo trágico que veremos adiante. Fábrica 2: Rua José Moreira Onde hoje funciona uma clínica veterinária, outrora havia barracões onde se manipulava pólvora e se enrolavam estopins. Fábrica 3: Rua Guilherme Krauter Em frente ao prédio da Telefônica, esta fábrica era uma das mais centrais, o que significava que explosões acidentais ou intencionais eram ouvidas por toda a cidade. Fábrica 4: Futuro prédio da Ramenzoni A última das quatro grandes, essa fábrica operou até meados dos anos 1940, sendo uma das últimas a fechar. Quatro fábricas. Dezenas de trabalhadores. Milhares de foguetes, rojões, bombas e traques Cordeirópolis não era apenas uma cidade que usava fogos, era uma cidade que vivia de fogos. Um ofício arriscado Trabalhar com pólvora nunca foi para os fracos de coração Imagine entrar todos os dias em um barracão de madeira onde toneladas de material inflamável estão armazenadas. Onde um único descuido, uma faísca, um atrito, um estopim mal cortado pode transformar tudo em chamas. Era assim o dia a dia nas fábricas de fogos de Cordeirópolis. Os trabalhadores na maioria homens, mas também algumas mulheres corajosas passavam horas: Não havia equipamento de segurança moderno. Não havia extintores automáticos. Não havia seguro de vida robusto. Havia apenas a perícia passada de pai para filho, a coragem de quem precisava do trabalho e a fé de que, naquele dia, nada daria errado. Mas nem sempre dava certo. O dia em que a fábrica virou inferno Um dos episódios mais lembrados pelos mais velhos é o incêndio que destruiu a fábrica próxima à Escola Jamil. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Uma faísca? Um estopim que queimou rápido demais? Um descuido? O fato é que, em questão de minutos, o barracão estava em chamas. E quando uma fábrica de fogos pega fogo, não é um incêndio comum. É um espetáculo no pior sentido da palavra. Explosões em cadeia. Rojões subindo em todas as direções. Bombas explodindo no chão. Estopins acesos correndo como cobras de fogo pelo terreno. As pessoas corriam. Algumas para ajudar. Outras para se proteger. Muitas apenas para ver, porque, por mais terrível que fosse, era impossível desviar os olhos. Felizmente, segundo os relatos, não houve mortes. Mas a fábrica foi completamente destruída. E com ela, parte da produção que sustentava famílias inteiras. Outros incêndios menores aconteceram ao longo dos anos. Fazia parte do risco. Fazia parte da profissão. E ainda assim, enquanto havia demanda, as fábricas continuavam operando. O encanto das festas Mas por que alguém arriscaria tanto? A resposta estava no céu. Toda vez que uma festa religiosa se aproximava, e em Cordeirópolis e na região; elas eram muitas , as fábricas trabalhavam em ritmo acelerado. Festa de Santo Antônio (o padroeiro da cidade) era a mais esperada. Durante dias, os preparativos envolviam: E quando a noite da festa chegava… O céu de Cordeirópolis se transformava. Vermelho, verde, dourado, prateado. Explosões que faziam o chão tremer. Luzes que refletiam nos rostos maravilhados das crianças. Não era apenas um show. Era devoção. Era comunidade. Era a cidade inteira celebrando junta. Para os moradores, o estalar dos rojões e o colorido no céu eram sinal de que a vida estava em ordem. De que, apesar das dificuldades, ainda havia motivo para celebrar. Memórias de quem Viu Quem viveu aquela época guarda memórias vívidas. Em 2008, quando foi realizada a reportagem no Jornal Expresso, os depoimentos eram: “Eu era menina, mas lembro do barulho. Todo dia tinha teste de foguete. A gente já sabia: ‘Lá vem bomba!’ E corria pra ver subir. Era bonito demais.” Outros moravam próximos ou teve parentes que trabalharam nas fábricas: “Na festa de Santo Antônio, a gente não dormia. Ficava na janela vendo os fogos. Parecia que o céu inteiro estava pegando fogo. Era lindo e assustador ao mesmo tempo.” O fim de uma era Como todas as coisas, as fábricas de fogos de Cordeirópolis tiveram seu fim. Os motivos foram vários: 1. Acidentes frequentes Incêndios e explosões tornavam a atividade cada vez mais arriscada e cara. 2. Modernização das leis de segurança Com o tempo, o Estado começou a regulamentar a produção de fogos. As exigências aumentaram. As pequenas fábricas artesanais não conseguiam se adequar. 3. Concorrência de grandes indústrias Fábricas maiores, de outras regiões, começaram a dominar o mercado. Produziam em escala, com mais segurança e preços competitivos. 4. Mudança cultural As festas religiosas continuaram, mas o uso massivo de fogos começou a diminuir. A tradição foi se perdendo. Até meados dos anos 1940, a produção havia desaparecido completamente de Cordeirópolis. Os barracões foram demolidos ou reaproveitados. O cheiro de pólvora sumiu

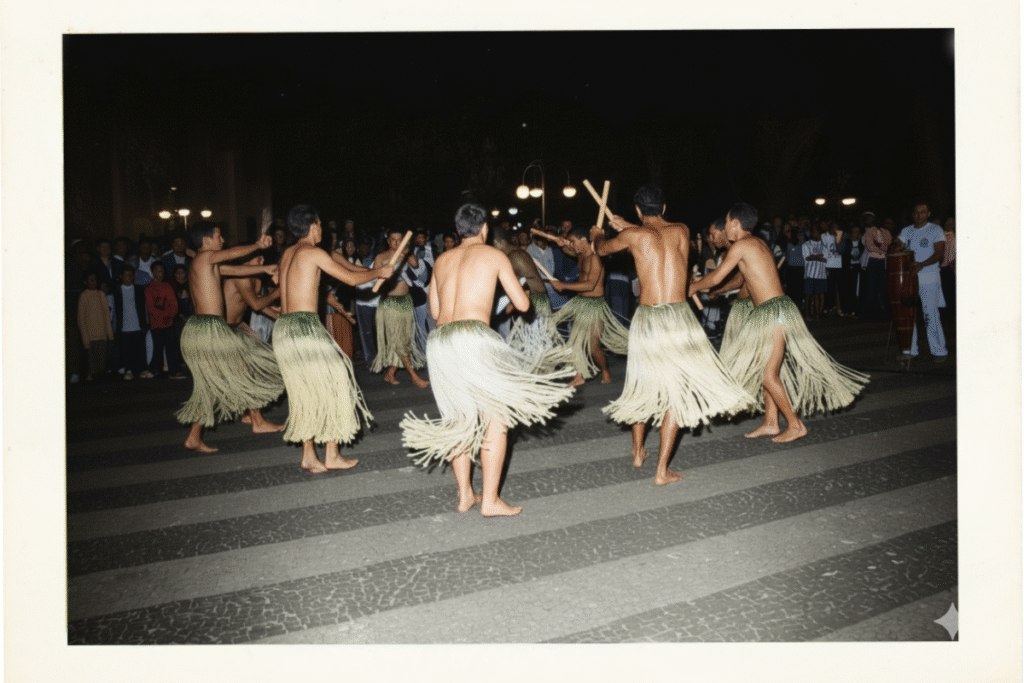

Bate-Pau: A origem polêmica do nome de Iracemápolis

Você sabia que Iracemápolis já foi chamada de “Bate-Pau”? E não, não tem nada a ver com briga. Por décadas, gerações de iracemapolenses cresceram ouvindo histórias sobre o apelido da cidade. “Aqui era o Bate-Pau”, diziam os mais velhos com um sorriso no rosto. “O pessoal brigava muito”, brincavam outros. Mas a verdade por trás desse nome é bem diferente e muito mais emocionante do que a lenda urbana sugere. A dança que deu nome a uma cidade Final do século XIX. Nas encostas do Morro Azul, um pequeno povoado começava a se formar. Santa Cruz da Boa Vista mal tinha duzentos habitantes, mas já carregava em seu DNA algo que a tornaria única: a memória viva da escravidão e da liberdade. Ali, onde hoje existem ruas asfaltadas e casas de alvenaria, negros recém-libertados se reuniam para manter viva uma tradição que vinha das senzalas. Era a dança do Bate-Pau um ritual poderoso onde homens e mulheres dramatizavam, ao som de estacas de madeira se entrecruzando no ar, as cenas de sofrimento que haviam vivido. Tac, tac, tac. O som das madeiras ecoava pelas noites. Não era apenas uma dança. Era memória transformada em movimento. Era dor virada em arte. Era resistência. O mal-entendido que virou história Com o passar dos anos, novos moradores chegaram italianos, alemães, portugueses. Muitos não conheciam a origem da dança. Viam os paus se cruzando no ar e pensavam: “Deve ser por causa das brigas”. Nos anos 40 e 50, quando Iracemápolis lutava pela emancipação política e os ânimos esquentavam com Limeira, o apelido ganhou ainda mais força. As partidas de futebol no velho estádio (que existiu até os anos 60) eram marcadas por rivalidades acaloradas. “Lá vem o pessoal do Bate-Pau!”, provocavam os limeirenses. Mas a verdade? Santa Cruz da Boa Vista era um lugarejo tranquilo, de poucas casas e povo pacato. O nome nunca teve relação com violência. Você sabia? A dança do Bate-Pau ainda existe! Ela é conhecida hoje como Maculelê uma manifestação cultural afro-brasileira que mantém viva a memória dos ancestrais. Os movimentos e o ritmo continuam os mesmos: bastões de madeira se cruzando no ar, simulando lutas e trabalhos forçados, transformando sofrimento em beleza. Quando Iracema virou Iracemápolis Em 1923, o governador Washington Luís elevou o pequeno povoado à categoria de Distrito de Paz. Era hora de um nome oficial, digno. A escolha foi uma homenagem ao Coronel José Levy, proprietário da Fazenda Iracema, em cujas terras nascera a vila. Mas havia poesia na decisão: Nascia Iracemápolis, a cidade Lábios de Mel. O detalhe que ninguém conta Aqui vai uma curiosidade que poucos sabem: tecnicamente, quem nasce em Iracemápolis deveria ser chamado de iracemapolitano, não iracemapolense. Por quê? Porque quando uma palavra termina em “polis” (como Florianópolis, Cosmópolis, Nápolis), o gentílico correto é “politano”: florianopolitano, cosmopolitano, napolitano. Mas não se preocupe, o uso popular consagrou “iracemapolense”, e é assim que nos chamamos com orgulho! Para refletir Quantas histórias da sua cidade você acha que conhece? E quantas, como a do Bate-Pau, foram mal interpretadas ao longo do tempo? A história de Iracemápolis nos lembra que nomes carregam memórias — e que vale a pena desenterrar essas memórias antes que se percam completamente. Das senzalas às ruas Hoje, quando você caminha pelas ruas de Iracemápolis, está pisando em terra sagrada. Ali, nas encostas do Morro Azul, nas margens do Ribeirão Cachoeirinha, homens e mulheres que conheceram a escravidão foram os primeiros a sonhar com liberdade. Eles não tinham muito. Não tinham ruas asfaltadas, luz elétrica ou água encanada. Mas tinham algo poderoso: a memória de quem eram e de onde vieram. E guardavam essa memória do único jeito que sabiam: dançando, batendo madeiras no ar, contando suas histórias. O Bate-Pau não era sobre briga. Era sobre resistência. Era sobre não esquecer. Fontes históricas Este artigo foi baseado no livro “Iracemápolis: Fatos e Retratos” (2008), do professor José Zanardo, que dedicou três anos de pesquisa para resgatar a memória da cidade. A obra é considerada o registro mais completo sobre as origens de Iracemápolis. E você, q que sabe sobre suas raízes? Sua família tem histórias dos tempos antigos de Iracemápolis? Alguém da sua casa conheceu os pioneiros do Bate-Pau? Ou tem memórias das rivalidades com Limeira nos campos de futebol? Compartilhe nos comentários! A história de uma cidade é feita de histórias de pessoas e cada relato conta. Próximo artigo da série: “Os Imigrantes que Construíram Iracemápolis: Italianos, Alemães e Portugueses” Descubra como famílias vindas da Europa transformaram um povoado de duzentas almas na cidade que conhecemos hoje. Tá No Arquivo – Desenterrando histórias que merecem ser contadas.

Groselha de Cordeirópolis: Quando uma garrafinha viajava até Brasília

Tlin, tlin, tlin. O som das caçulinhas batendo umas nas outras no engradado era música para os ouvidos de qualquer criança dos anos 50. Tarde quente em Cordeirópolis. O sol castiga o chão de terra batida da rua do Comércio( hoje atual rua Toledo Barros). Um menino corre até a venda com algumas moedas na mão. “Seu João, me vê uma groselha bem gelada!” A garrafinha sai da caixa de gelo, respingando água fria. O lacre estala. O primeiro gole é pura felicidade. Essa cena se repetiu milhares de vezes entre 1952 e 1962, quando Cordeirópolis tinha sua própria fábrica de refrescos. E o mais impressionante? Aquelas garrafinhas viajavam muito mais longe do que qualquer um imaginaria. O homem por trás das garrafinhas Miguel Rodrigues de Oliveira não era um grande industrial. Era um homem simples que viu uma oportunidade e decidiu arriscar. Em 1952, instalou sua pequena fábrica na esquina da rua Toledo Barros com a Sete de Setembro, um endereço que somente os mais velhos chamam de “Rua do Comércio”. As instalações eram modestas, mas o que faltava em tamanho sobrava em dedicação. Ali, Miguel e sua equipe produziam artesanalmente os refrescos que adoçariam a vida de muitas famílias. Cada garrafa era enchida à mão, lacrada com cuidado e embalada em engradados de madeira. Não era Coca-Cola. Não era Guaraná Antarctica. Era refresco de Cordeirópolis e isso bastava. Groselha e Quinado: Os sabores da cidade Dois sabores dominavam a produção: groselha e quinado. A groselha era a favorita das crianças, doce, vermelha, refrescante. O quinado tinha gosto mais marcante, meio amargo, e fazia sucesso entre os adultos que acreditavam em suas propriedades “fortificantes”. As garrafinhas eram chamadas de caçulinhas, pequenas, de vidro grosso, com tampa de metal que precisava ser aberta com abridor. Geladas, então, eram irresistíveis. Nas festas de aniversário, nos almoços de domingo, nas tardes quentes de verão, lá estavam elas. Cada caçulinha aberta era um evento. Cada gole era saboreado devagar. De Cordeirópolis para o Brasil Aqui é onde a história fica surpreendente. Flávio Rodrigues de Oliveira, filho de Miguel, guarda memórias vívidas daqueles tempos: “Vendíamos muito bem em toda a região, inclusive até para Goiás e no comecinho de Brasília.” Pense nisso. Estamos falando de uma cidadezinha do interior paulista, com uma fábrica artesanal, despachando refrescos para Goiás e para Brasília, a capital federal que estava sendo construída! Como isso acontecia? O Brasil dos anos 50 era um país em transformação. Brasília começou a ser construída em 1956. Milhares de trabalhadores, os candangos, vinham de todos os cantos do país para erguer a nova capital. E precisavam de comida, bebida, mantimentos. Os refrescos de Cordeirópolis chegavam lá. Em caminhões que enfrentavam estradas de terra, poeira e sol escaldante, as caçulinhas viajavam centenas de quilômetros. Era o interior paulista levando seu sabor para o coração do Brasil. A era de ouro dos refrescos artesanais Para entender o sucesso da fábrica de Miguel Rodrigues, é preciso voltar no tempo. Nos anos 50, refrigerantes industrializados ainda eram artigo de luxo no Brasil. A Coca-Cola havia chegado em 1942, mas sua distribuição era limitada às grandes cidades. O Guaraná Antarctica existia desde 1921, mas também não chegava a todos os cantos. No interior, a solução eram as fábricas locais de refrescos. Praticamente toda cidade de médio porte tinha a sua. Eram negócios familiares, artesanais, que atendiam a demanda regional. Cordeirópolis não era exceção, mas tinha um diferencial: qualidade e alcance. Enquanto muitas fábricas se limitavam à cidade e vizinhança, os refrescos de Miguel Rodrigues atravessavam estados. O dia em que as máquinas pararam Em 1962, dez anos após o início, a fábrica fechou suas portas. Por quê? As razões são várias: Miguel Rodrigues teve que tomar a difícil decisão de encerrar o negócio. As máquinas pararam. As caçulinhas deixaram de ser enchidas. O som do engradado tilintando na porta da venda virou apenas memória. Mas que memória. Um sabor que atravessa gerações Quem provou os refrescos de Cordeirópolis nunca esqueceu. Não era só o gosto. Era o ritual. Era a garrafa gelada nas mãos num dia quente. Era o lacre estalando. Era dividir com o irmão, com o primo, com o amigo. Era aquela sensação de que o mundo estava bem quando você tinha uma caçulinha de groselha na mão. Hoje, mais de 60 anos depois, não existem mais as garrafas. Não existe mais a fábrica. Mas existe a memória viva, forte, doce como groselha. O legado além do sabor A fábrica de refrescos foi mais um capítulo na história empreendedora de Cordeirópolis. Assim como as fábricas de cerâmica e as tecelagens que marcaram época, a indústria de Miguel Rodrigues mostrou que a cidade tinha espírito inovador, capacidade de ir além das suas fronteiras e coragem de ousar. De uma pequena esquina na Rua do Comércio, Cordeirópolis levou seu nome e seu sabor para Goiás, para Brasília, para o Brasil. E isso, nenhum fechamento de fábrica consegue apagar. Você se lembra? Queremos ouvir suas histórias! Mande para o Tá no Arquivo! Seja por mensagem, comentário ou e-mail. Cada lembrança ajuda a manter viva essa história saborosa. Você Sabia? Nos anos 50, ter um refrigerador em casa era luxo. A maioria das famílias guardava as bebidas em caixas de gelo — blocos grandes de gelo que o “homem do gelo” entregava de porta em porta. Por isso, tomar um refresco gelado era um evento especial, não algo do dia a dia. Brasília começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1960. Durante a construção, dezenas de milhares de trabalhadores viviam em condições precárias no canteiro de obras. Produtos que vinham de outras regiões do Brasil eram muito valorizados e os refrescos de Cordeirópolis estavam entre eles. Fonte Histórica Este artigo faz parte da série “Retratos do Passado” e foi desenvolvido com base em depoimentos de moradores antigos de Cordeirópolis, incluindo Flávio Rodrigues de Oliveira, filho do proprietário da fábrica. O texto aqui apresentado é uma adaptação narrativa do blog Tá no Arquivo, mantendo a fidelidade aos

Você sabia que Cordeirópolis já foi movida pela delicadeza de um fio de seda?

Entre amoreiras que se espalhavam pelas ruas e barracões cheios de vida, mulheres e jovens dedicavam horas cuidando dos bichos-da-seda. Era um trabalho silencioso, mas que sustentava famílias inteiras e marcou profundamente a identidade da cidade. No Tá no Arquivo, resgatamos essa memória que mistura suor, paciência e esperança, relembrando os dias em que casulos dividiam espaço até dentro das casas, espalhando histórias que atravessaram gerações. Quando o fio da seda bordou a história de Cordeirópolis Na memória de muitos cordeiropolenses, a cidade ainda guarda um capítulo curioso e pouco lembrado: a criação do bicho-da-seda, que marcou profundamente a economia e o cotidiano das famílias locais nas primeiras décadas do século XX. De acordo com relatos preservados e resgatados em entrevistas feitas pelo Jornal Expresso em 2008, quando a família de Teleforo Sanches chegou a Cordeirópolis por volta de 1926, a prática já era comum em muitas propriedades. As fazendas e colônias da cidade estavam cercadas de grandes plantações de amoreiras, árvore que fornecia a folha essencial para alimentar os bichinhos. As grandes plantações das plantas ficavam em torno da linha férrea, e margeavam hoje a atual Avenida Presidente Vargas. As criações tomavam barracões pela cidade e, muitas vezes, dividiam espaço até dentro das casas. Caixotes cheios de casulos se espalhavam entre os móveis, lembrando que aquele pequeno inseto era, na verdade, o grande sustento das famílias da época. Em alguns trechos da Avenida Presidente Vargas, onde hoje há hospital, piscina e comércios, antes existiam fileiras de amoreiras e galpões cheios de tabuleiros com casulos em formação. O local era conhecido como Centro de Sericicultura, espaço dedicado inclusive a estudos sobre os casulos e técnicas de produção. O trabalho das mãos femininas Quem cuidava dos bichinhos eram, em grande parte, as moças da cidade. A rotina exigia disciplina e delicadeza: as folhas tinham de ser colhidas frescas, verdinhas, e nunca poderiam estar molhadas. A cada dia, o alimento era oferecido com zelo, garantindo que os casulos atingissem o ponto ideal.“Era um trabalho de paciência e dedicação, mas que ajudava muitas famílias a complementar a renda”, lembrava em entrevista Flávio Rodrigues de Oliveira, em entrevista ao jornal Expresso em 2008, que também atuava em outras frentes da indústria local. Indústria nascente O sucesso da criação incentivou o surgimento da primeira fábrica de tecelagem em 1938, a “Fios de Seda Ltda”, de Francisco Orlando Stocco. Ali eram tecidos fios de raion e também de seda pura. A procura era tão grande que, durante a Segunda Guerra Mundial, parte da produção local foi destinada à confecção de paraquedas militares.Outras indústrias surgiram na sequência, como a Torção Cordeiro e a Sedatex, consolidando Cordeirópolis como um polo têxtil regional por algumas décadas. Trajetória das tecelagens Nos anos 1930 e 40, Cordeirópolis, ainda era distrito de Limeira, vivia a expectativa de se tornar referência na produção de tecidos. Foi nesse cenário que nasceu a Fioseda Ltda., uma empresa que marcou o início de um ciclo industrial na cidade, embora sua história tenha sido breve e turbulenta. De acordo com o historiador Paulo César Tamiazo, a Fioseda surgiu em 1938, fruto do entusiasmo em torno da produção de seda no Brasil, projeto incentivado pelo governo federal e estadual. Os contratos foram assinados e a empresa ganhou vida em um terreno no então subúrbio do distrito, próximo à atual rua Guilherme Krauter. Os sócios eram nomes conhecidos: Francisco Orlando Stocco, sua mãe Maria Amália Fischer Stocco, além de figuras da família Levy, como o Major José Levy Sobrinho, o capitão Ary Levy Pereira e Manoel Simão de Barros Levy. Era um grupo de peso, que acreditava no potencial da seda como motor de desenvolvimento. Sobre os terrenos da antiga Indústria de Seda Nacional, foram erguidas construções simples: um edifício de seis cômodos, instalações sanitárias e até uma cabine elétrica. Pouco a pouco, o espaço começava a ganhar ares de um parque industrial. Mas a história da Fioseda logo se entrelaçou com as tensões mundiais. Durante a Segunda Guerra, propriedades de descendentes de alemães, italianos e japoneses foram alvo de fiscalização e até confisco pelo governo brasileiro. Documentos revelam que a Agência Especial de Defesa Econômica do Banco do Brasil acompanhava de perto as transações. A desconfiança política e o cenário de guerra acabaram sufocando os negócios. Entre idas e vindas, a empresa passou para as mãos de grupos como a Krauter & Cia. e os Jafet, de São Paulo. As trocas de terrenos e as disputas judiciais mostram como o sonho da seda se desfez rapidamente, sem nunca alcançar o brilho esperado. Hoje, restam apenas as marcas desse tempo: algumas casas ainda de pé, registros cartoriais e a memória de uma tentativa ousada de transformar Cordeirópolis em um polo têxtil. A história da Fioseda, como lembra Tamiazo, é um retrato de uma cidade que sempre buscou inovar, mas que também sentiu de perto os impactos da política e da economia mundial. Essas informações do historiador estão no artigo: 1941, a encruzilhada da industrialização moderna de Cordeirópolis, publicado em 2016, no Portal Cordero Virtual. Um tempo que não volta Hoje, as amoreiras quase não são vistas, e os barracões foram substituídos por casas, hospital e comércios. Mas a lembrança daquela época, em que as ruas eram perfumadas pelo verde das amoreiras e pelas mãos cuidadosas das mulheres que criavam o bicho-da-seda, permanece como um fio de memória que continua bordando a história da cidade. Esse artigo fez parte da série “Retratos do Passado”. Se você tem fotos, lembranças ou histórias sobre a época do bicho-da-seda em Cordeirópolis, envie para o Tá no Arquivo e ajude a completar esse capítulo! Curta a página, compartilhe com seus amigos e parentes e mantenha viva a memória da nossa cidade!

Yolanda Penteado: a “Caipirinha de Leme” que brilhou no mundo e nunca esqueceu suas raízes

Em Leme, a história não é feita só de fazendas, cafezais e ruas antigas. É também feita de personagens que levaram o nome da cidade muito além das nossas fronteiras. Uma dessas figuras foi Yolanda de Ataliba Nogueira Penteado, lembrada pela historiadora Cibele Arle como uma das mulheres mais marcantes da história lemense. Da Fazenda Empyreo para o mundo Nascida em 6 de janeiro de 1903, na tradicional Fazenda Empyreo, Yolanda cresceu cercada de arte, cultura e poder. Filha de Juvenal Penteado e Guiomar Ataliba Nogueira, desde cedo conviveu com nomes como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald e Mário de Andrade. De espírito livre, ousada e à frente de seu tempo, Yolanda chegou a viver um romance com Santos Dumont e cultivou uma amizade de vida inteira com Assis Chateaubriand, que a apelidou carinhosamente de “Caipirinha de Leme” — um título que ela carregava com orgulho, sempre lembrando suas origens. Inovadora na Fazenda Empyreo Quando a crise do café atingiu a região, Yolanda mostrou sua força. Transformou os campos da Fazenda Empyreo com novas culturas: algodão, bicho-da-seda e mandioca, ajudando a suprir a falta de trigo durante a guerra.Mais tarde, investiu na cana-de-açúcar e fez da fazenda palco de grandes festas, que recebiam de artistas a políticos entre eles, Ronald Reagan, Vinicius de Moraes e Juscelino Kubitschek. Arte, cultura e protagonismo feminino Ao lado de Ciccillo Matarazzo, Yolanda foi fundamental para a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo e da 1ª Bienal de Arte de São Paulo (1951), que trouxe obras de 21 países e marcou história com a exibição de Guernica, de Picasso, em 1953. Também colaborou com Assis Chateaubriand na criação de museus regionais e doou parte de sua coleção ao Museu de Arte Contemporânea da USP. Amor por Leme Mesmo vivendo no coração da elite cultural paulista, Yolanda nunca esqueceu Leme. Doou terrenos para a construção do clube de campo e de um campo de aviação, criou o Rancho Empyreo e foi provedora da Santa Casa. Sua ligação com a terra natal foi tão intensa que, após sua morte em 14 de agosto de 1983, suas cinzas foram espalhadas justamente na Fazenda Empyreo, símbolo eterno de sua vida. Um legado que atravessa gerações Yolanda Penteado foi retratada até em minissérie “Um Só Coração” (2004) , mas, para Leme, ela continua sendo a mulher que levou o nome da cidade ao mundo sem nunca abandonar suas raízes. Como resume a historiadora Cibele Arle:“Yolanda uniu aristocracia, inovação e generosidade. Representa uma época em que Leme esteve no centro da cultura e da arte, mas sem perder o vínculo afetivo com sua gente.” Se essa história também te emocionou, compartilhe com seus amigos e ajude a manter viva a memória de quem fez Leme brilhar no Brasil e no mundo. Acompanhe também o nosso canal e assista o vídeo especial de Yolanda Penteado.

A estrada secreta que encurtou o tempo e mudou o destino de Iracemápolis

Você sabe por que essa estrada foi chamada de a ‘veia do açúcar’ do interior paulista? Continue aqui na página e descubra o motivo. Senador Vergueiro e a estrada que mudou tudo Mais um capítulo baseado em “Iracemápolis: Fatos e Retratos” de José Zanardo (2008). Aqui no Tá no Arquivo, contamos essa parte da história sob um novo olhar — o dos caminhos, das rotas, do transporte que abriu o mundo pra gente. O desafio de ligar as terras ao mundo No início do século XIX, produzir era uma coisa levar o que se produzia para mercados era outra completamente diferente. As estradas eram trilhas estreitas, lama em épocas de chuva, subidas difíceis. Nem sempre se podia contar com pontes ou caminhos consolidados. Com o açúcar vindo das sesmarias (Morro Azul, Paraguaçu, Paramirim e Ibicaba), era urgente ter rotas melhores para transportar produtos, açúcar, aguardente, mantimentos até aos centros maiores como Piracicaba, Campinas e São Paulo. Era logística pesada: burros, carroças, atoleiros. Vergueiro e a estrada do Morro Azul a Piracicaba Foi o Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro quem percebeu que, sem estradas, o potencial da região ficava preso. Segundo Zanardo, a estrada Morro Azul–Piracicaba entrou em cena por volta de 1823, encurtando distâncias, reduzindo tempo e custos de transporte. (Zanardo, livro) Essa estrada abriu portas: possibilitou escoamento mais rápido dos engenhos, permitiu que pessoas se deslocassem com mais liberdade, fortaleceu o comércio. Não era só uma estrada de terra era o passaporte para crescimento. Outras conexões da época: estrada para Campinas e pontes Fontes externas dizem que a ligação entre Morro Azul e Campinas também foi essencial. A estrada Morro Azul–Campinas teria sido aberta em torno de 1823–1826. (Vitruvius). Para cruzar rios como o Jaguari e o Atibaia, foram construídas pontes, algo que só se completou efetivamente em 1826. Essas pontes transformaram os caminhos: deixaram de ser obstáculos e se tornaram parte da estrutura que ligava comunidades Curiosidades de bastidor Que mudança isso trouxe? A construção da estrada significou: Para Iracemápolis e toda a região, isso foi decisivo: sem essa estrada, talvez muitos dos engenhos e sesmarias tivessem ficado à margem da história, porque não haveria como tirar seus produtos ou conectar comunidades. Convite ao leitor Já imaginou quantas vidas foram tocadas por essa estrada? Quantos carregamentos de açúcar atrasados, quantos caminhos inacessíveis?Se alguém da sua família viveu perto dessas vias ou estrada antiga, conta pra gente! Compartilhe essas histórias ou fotos. Quer saber mais? Continue no Tá No Arquivo. Vale a pena conhecer tudo!