Toque de classe nos anos 60: quando o Cordeiro Clube viveu sua era de ouro

Nos anos 1960, Cordeirópolis vivia um tempo de glamour, elegância e encontros sociais marcantes. A cidade, ainda pequena, transformava-se nas noites de festa do Cordeiro Clube, o centro da vida social da época, onde moda, música e tradição se encontravam em eventos que se tornaram parte viva da memória local. O Jornal Expresso, através da coluna “Retratos do Passado” em edição de março de 2008, relembrou esse período de ouro ao destacar os desfiles de moda, os concursos de elegância e os bailes de gala que marcaram a história da cidade. Sob a liderança do saudoso Aguinaldo Dias, então presidente do clube, surgiram iniciativas que encantaram o público e movimentaram a sociedade cordeiropolense: o concurso “As Dez Mais Elegantes”, os desfiles de moda e penteados, os bailes de debutantes e o tradicional “Rainha dos Operários”. “Eram festas maravilhosas, muito lindas e animadas, uma época saudosa de grandes bailes. Tenho certeza que quem participou daquela fase não esquece as noites majestosas”, recordou Aguinaldo Dias (in memoriam) em entrevista concedida ao jornal na época. Esses eventos não eram apenas encontros sociais eram verdadeiros desfiles de costumes, beleza e comportamento. As jovens desfilavam com penteados altos, vestidos rodados e um brilho no olhar típico da geração influenciada por Elvis Presley e The Beatles. Os bailes, regados à música ao vivo e trajes de gala, representavam o auge da vida cultural e social da cidade. Os registros fotográficos publicados na época mostram nomes que se tornaram ícones daquela geração: Ivani Leme Monetti, Neusa e Gusmar Carvalho, Jandira Carandina, Nélia Schiavetti, entre tantos outros. As imagens revelam uma época em que o requinte e o senso de comunidade se misturavam, e cada evento se tornava um marco na memória coletiva. Moda, juventude e transformação A moda dos anos 60 não foi apenas estética, ela simbolizou liberdade, ousadia e o início de uma nova mentalidade. O Cordeiro Clube acompanhava essa mudança: as festas tornaram-se vitrines para o novo comportamento feminino, em que as mulheres ganhavam destaque e voz em um cenário social que começava a se modernizar. Os concursos, as homenagens e os bailes davam o tom de uma cidade em crescimento, que já mostrava traços do dinamismo que viria nas décadas seguintes. Era o tempo em que o glamour se expressava nas colunas sociais e nas edições especiais dos jornais hoje, guardadas como preciosas relíquias no acervo do Tá no Arquivo. Mais que um evento social, aquele “toque de classe” simbolizava um estilo de vida, um período em que o simples ato de se reunir para celebrar a vida se tornava parte da identidade de Cordeirópolis. Acesse nosso canal e veja o vídeo emocionante que preparamos pra você.

Remanso, Araras e a Nestlé: o cheiro de chocolate que nunca foi embora

Como as estações do Ramal de Descalvado se transformaram em palcos de encontros, comércio e maravilhas circenses Há memórias que o tempo não apaga. O apito distante da locomotiva cortando a madrugada. O aroma adocicado de chocolate fundido misturado ao vapor das caldeiras. A algazarra das crianças correndo pela plataforma quando o circo chegava com seus vagões repletos de mistérios e animais exóticos. As estações do Ramal de Descalvado não eram apenas pontos de parada, eram portais onde o mundo chegava aos rincões paulistas. Entre Descalvado e Porto Ferreira, três localidades ilustram perfeitamente essa época em que as ferrovias costuravam não apenas territórios, mas também sonhos, comércio e comunidades: Remanso, com sua fazenda centenária; Araras, com seus imponentes armazéns gêmeos; e a fábrica da Nestlé, cujo ramal particular transformou Araras em uma das mais importantes estações de carga da região. Remanso: A estação da Fazenda Velha No quilômetro 173 da linha tronco da Companhia Paulista, a Estação Remanso surgia como um ponto de apoio fundamental para o escoamento da produção cafeeira, com uma das propriedades rurais mais antigas e produtivas da região. A estação, construída no padrão arquitetônico característico da Companhia Paulista, edifício térreo em alvenaria com telhas francesas e alpendre, servia também como ponto de encontro da comunidade dispersa pelos sítios e fazendas circunvizinhas. Ali chegavam as encomendas da capital, as notícias frescas dos jornais, os medicamentos da farmácia. Araras: A estação dos dois armazéns Mais movimentada e estruturada, a Estação Araras, no quilômetro 134, distinguia-se por uma particularidade arquitetônica: possuía dois armazéns de carga construídos em épocas diferentes, testemunhando o crescimento vertiginoso do comércio agrícola local. O primeiro armazém, contemporâneo à inauguração da estação em 1880, seguia o modelo padronizado da Companhia Paulista: estrutura robusta em alvenaria, amplas portas de correr que facilitavam o carregamento, piso elevado alinhado à altura dos vagões. Com o aumento exponencial da produção agrícola não apenas café, mas também algodão, cereais e, posteriormente, frutas cítricas , a estação revelou-se insuficiente. Em 1922, a Companhia Paulista construiu o segundo armazém, ainda maior que o primeiro, dotado de melhorias técnicas como cobertura metálica, ventilação aprimorada e sistemas de pesagem mais modernos. Os dois edifícios, lado a lado, transformaram Araras em um dos principais entroncamentos de carga do Ramal de Descalvado. Há relatos que tinham dias que não conseguia andar na plataforma de tanta mercadoria, eram sacos de café empilhados até o teto do armazém, carretas de boi puxando carroças carregadas, caminhões descarregando. Era um formigueiro. E quando chegava o trem da Nestlé então… aí o movimento triplicava. O ramal da Nestlé: Quando o chocolate chegava de trem Em 1921, a multinacional suíça Nestlé inaugurou em Araras uma de suas primeiras fábricas no Brasil, dedicada inicialmente à produção de leite condensado e, posteriormente, chocolate e outros derivados lácteos. A decisão de instalar-se ali não foi casual: Araras oferecia abundância de leite fresco das fazendas leiteiras da região, água de qualidade, e fundamentalmente estava conectada à malha ferroviária. Mas não bastava estar próxima à linha férrea. Para otimizar a logística, a Nestlé construiu um ramal particular de aproximadamente 800 metros que conectava diretamente as instalações fabris à Estação Araras da Companhia Paulista. Esse ramal, inaugurado junto com a fábrica e operado até 1980, permitia que vagões carregados de matéria-prima chegassem literalmente à porta da indústria, e que a produção fosse despachada diretamente para todo o país. O ramal particular operava com locomotivas próprias da Nestlé, inicialmente a vapor e, posteriormente, pequenas locomotivas diesel que faziam o vai-e-vem entre a fábrica e a estação principal. Nos anos de pico produtivo, entre 1950 e 1970, não era raro ver composições exclusivas da Nestlé com dezenas de vagões: chegavam leite em latões, açúcar ensacado, cacau importado; saíam latas de leite condensado, caixas de chocolate, produtos acabados rumo aos centros consumidores. A presença da Nestlé transformou Araras economicamente e socialmente. A fábrica tornou-se o maior empregador da cidade, atraiu trabalhadores especializados, estimulou o comércio local. E a estação ferroviária, porta de entrada e saída de tudo isso, vivia constantemente perfumada pelo aroma inconfundível de chocolate sendo fabricado a poucos metros dali. O ramal particular funcionou até 1980, quando a empresa optou pelo transporte rodoviário, seguindo a tendência nacional de abandono progressivo das ferrovias. Os trilhos foram arrancados, o trajeto foi incorporado às instalações fabris, mas a memória permaneceu viva entre os moradores mais antigos. Porto Ferreira e o circo dos elefantes Se Remanso tinha sua fazenda e Araras tinha sua fábrica de chocolate, Porto Ferreira destino final do ramal tinha algo igualmente memorável: era ponto de parada preferencial dos circos itinerantes que cruzavam o interior paulista. Os circos viajavam em vagões especialmente adaptados: alguns para os artistas e suas famílias, outros transformados em jaulas móveis para os animais como cavalos adestrados, leões, tigres, macacos e, nas companhias maiores, os cobiçados elefantes. O desembarque era um espetáculo à parte, transformando a plataforma da estação em palco de maravilhamento coletivo. Os circos preferiam chegar de trem não apenas pela logística, seria impensável transportar animais de grande porte por estradas precárias em caminhões da época, mas também pelo impacto publicitário. A chegada do circo pela estação ferroviária era, em si, propaganda gratuita e eficaz. Em poucas horas, toda a cidade sabia que o espetáculo havia chegado. Além dos animais exóticos, vinham as lonas, os mastros, os figurinos, os equipamentos de acrobacia. O desembarque durava horas e mobilizava dezenas de trabalhadores , tanto do circo quanto da ferrovia, que auxiliavam na operação com empilhadeiras e carrinhos de mão. “A estação ficava toda cheia de cartazes coloridos anunciando o espetáculo”. “E durante a semana que o circo ficava montado na cidade, a gente voltava na estação só para ver os vagões parados no desvio. Era como se o mundo tivesse vindo nos visitar.” Quando as estações eram pontos de encontro Olhar para essas três localidades do Ramal de Descalvado: Remanso, Araras e Porto Ferreira; é compreender que as estações ferroviárias transcendiam sua função meramente logística. Elas eram centros de gravitação social, lugares onde convergiam trabalho

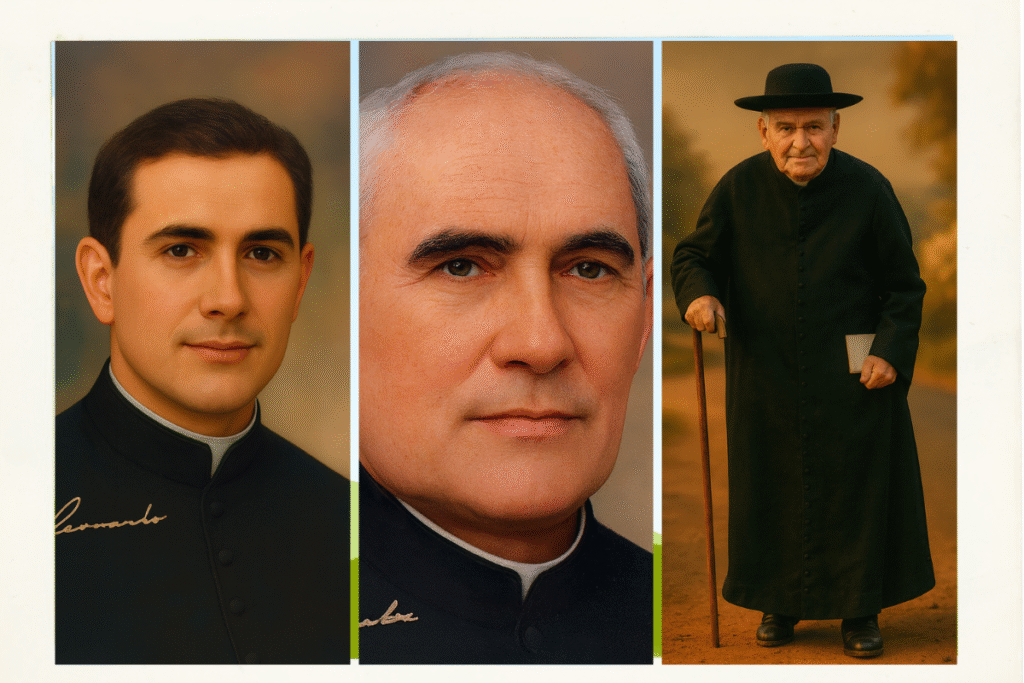

Fugindo da fome e da guerra: a incrível jornada da família Levy até o interior paulista

Poucas famílias conseguiram deixar um legado tão marcante na história do interior paulista quanto os Levy. Vindos da Alemanha em meados do século XIX, eles atravessaram oceanos, guerras e transformações sociais até se tornarem parte essencial da construção econômica e cultural de Limeira, Cordeirópolis e região. Um livro que resgata séculos de memória O registro dessa trajetória ganhou forma em uma obra idealizada por Paulo Masuti Levy, descendente direto do patriarca Jacob Levy. Fascinado pelas histórias contadas pelos mais velhos, Paulo iniciou o projeto com o propósito de reunir fotos, documentos e lembranças espalhadas entre os ramos familiares. O resultado foi um verdadeiro álbum de família, que vai além da genealogia — é uma narrativa de fé, resistência e reconstrução. O autor contou com a ajuda da irmã Antonieta Levy, responsável pela organização dos textos, e do pai, que colaborou com recordações e documentos antigos. O projeto, que começou como um simples levantamento de registros, transformou-se em um livro que atualiza a genealogia da família até o ano de 2022, reunindo mais de dois mil descendentes espalhados pelo país. O símbolo que representa a família, o Jequitibá da Fazenda Ibicaba, é o emblema da força e da longevidade dos Levy: raízes profundas e galhos que se espalham em muitas direções, mas que permanecem firmes em sua origem. Bollendorf: o início de tudo A história começa em Bollendorf, uma pequena vila do distrito de Bitburg, na Alemanha, às margens do rio Sauer, próxima à fronteira com Luxemburgo. Durante o século XIX, a comunidade judaica local viveu um período de prosperidade e integração. Os judeus eram comerciantes, artesãos e pequenos industriais que contribuíam ativamente para o desenvolvimento da região. Entre eles estava Jacob Levy, registrado em documentos de 1847 como morador da casa nº 14. Ele fazia parte de uma geração que acreditava na educação, no trabalho e na convivência pacífica, mas que acabaria enfrentando as sombras do antissemitismo crescente na Europa. Com a deterioração das condições econômicas e a intensificação das perseguições religiosas, Jacob decidiu emigrar. Em 1857, ele e sua família embarcaram para o Brasil — uma decisão que marcaria o início da presença Levy em terras paulistas. Os judeus em Bollendorf: fé, convivência e perseguição O historiador Paul Colljüng relata que os judeus de Bollendorf viveram cerca de 90 anos de relativa harmonia com os vizinhos cristãos, participando da economia e da vida social local. Contudo, a partir do início do século XX, o avanço do nacionalismo e das ideias antijudaicas mudou esse cenário. Durante o regime nazista, a violência se intensificou. O ponto mais dramático foi a “Noite dos Cristais” (Kristallnacht), em novembro de 1938, quando sinagogas e residências judaicas foram destruídas. Em Bollendorf, os ataques resultaram em espancamentos, prisões e incêndios, entre as vítimas estavam membros da própria família Levy, como Daniel, Karl e Max Levy. Com a guerra, boa parte da comunidade foi dizimada. Os nomes dos Levy aparecem entre os deportados e combatentes mortos. Após o conflito, apenas poucos sobreviventes retornaram. Em homenagem, o governo local restaurou monumentos e lápides judaicas, lembrando os cidadãos que outrora fizeram parte da vida de Bollendorf — entre eles, os Levy. Da Alemanha ao interior paulista: a chegada à Fazenda Ibicaba Em 1857, os Levy chegaram ao Brasil e se estabeleceram na Fazenda Ibicaba, que pertencia a Limeira (SP) na época, uma das propriedades do senador Nicolau de Campos Vergueiro, onde funcionava a Colônia Vergueiro, símbolo da imigração europeia no país. A Fazenda Ibicaba representava uma nova oportunidade para famílias europeias que buscavam liberdade e trabalho digno após o período de perseguições. Foi lá que os Levy iniciaram sua vida brasileira, trabalhando inicialmente na agricultura, dentro do sistema de parceria que substituía a mão de obra escrava. Embora o projeto fosse inovador, não estava livre de tensões. Os imigrantes enfrentavam dívidas e condições difíceis, o que gerou revoltas e protestos. Mesmo assim, famílias como a Levy souberam se adaptar, desenvolver novas atividades e prosperar. O Jequitibá centenário que se ergue na Fazenda Ibicaba é descrito no livro como o símbolo vivo da família: um marco de resistência, fé e continuidade. A consolidação em Limeira e Cordeirópolis Com o fim do trabalho agrícola, a família Levy migrou para os centros urbanos, principalmente Limeira então uma cidade em plena expansão comercial. Ali, começaram a abrir casas de comércio, armazéns e oficinas, tornando-se referência em honestidade e empreendedorismo. Os Levy desembarcaram no Brasil trazendo na bagagem uma imagem de Nossa Senhora, símbolo da fé que os guiaria dali em diante. O bisavô José foi batizado por Dona Angélica, esposa do senador Vergueiro, que acolheu a família e tornou-se sua madrinha espiritual. Assim, os Levy abraçaram o catolicismo e encontraram em Ibicaba o começo de uma nova vida. Eles se destacaram como trabalhadores dedicados e como uma das famílias mais influentes da região. Ao longo do tempo, os Levy expandiram seus negócios para Bombocado (hoje Cordeirópolis), Piracicaba, Rio Claro e Araras, ajudando a fortalecer a economia do interior paulista. As gerações Levy e o legado regional A genealogia do livro apresenta Jacob Levy como o tronco da árvore, seguido por seus filhos — Daniel, Victor, Samuel, Julius e Albert Levy que deram origem a diferentes ramos. Muitos deles se casaram com membros de famílias tradicionais da região, como Masuti, Lotti, Bianchi, Mello e Barros, ampliando a rede de influência econômica e social. As gerações seguintes seguiram caminhos diversos: alguns se tornaram industriais, outros comerciantes, profissionais liberais ou servidores públicos. Muitos foram responsáveis por entidades beneficentes e por ações culturais que marcaram Limeira e Cordeirópolis. O levantamento genealógico reúne mais de 2.000 descendentes, com registros que abrangem cidades como Limeira, Cordeirópolis, Piracicaba, Rio Claro, Campinas e São Paulo capital. A força das raízes A história da família Levy é uma narrativa de resistência e reconstrução. De um lado, o passado europeu manchado pela intolerância; do outro, a fé e o trabalho que floresceram no solo brasileiro. O livro de Paulo Masuti Levy é mais do que um registro genealógico é um testemunho histórico

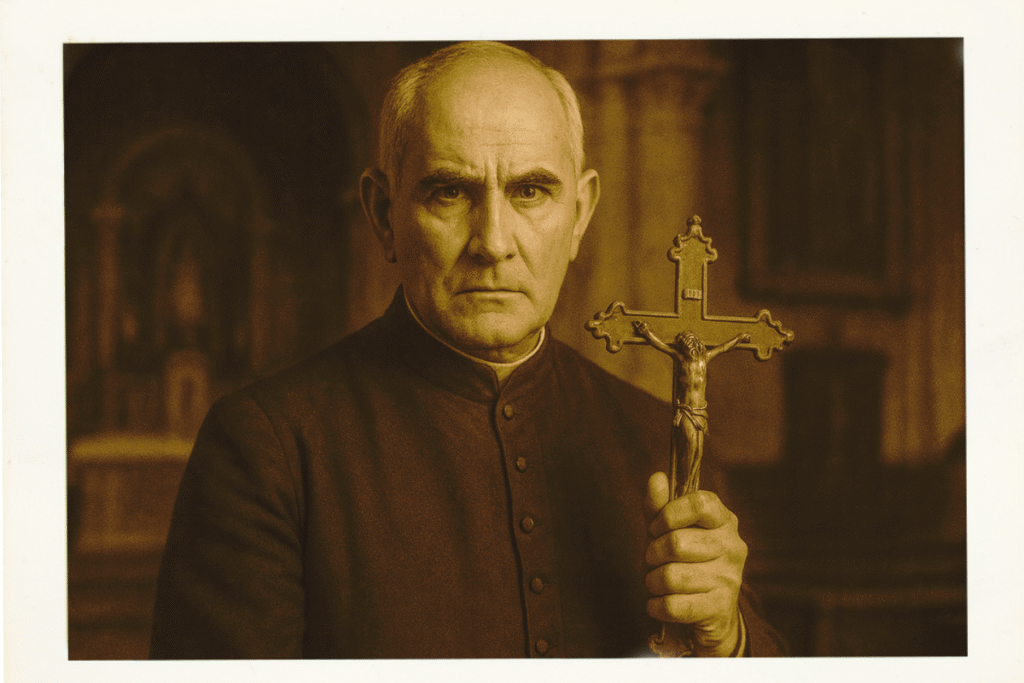

Os exorcismos de Cascalho: As histórias que ninguém esqueceu

“Chegava romeiro dentro de um caminhão, assim, acorrentado.” Esta frase não vem de um filme de terror. Vem da memória de Sr. Guilherme, morador de Cascalho, descrevendo o que acontecia aos finais de semana na pequena colônia italiana. No artigo anterior, conhecemos padre Luis Stefanello, o missionário que chegou em 1911 para cuidar dos imigrantes italianos e acabou se tornando uma lenda. Vimos como sua fama se espalhou. Como pessoas vinham de estados inteiros procurá-lo. Mas ainda não respondemos à pergunta que todos fazem: o que realmente acontecia em Cascalho? Hoje, vamos mergulhar nos relatos. Nas histórias que até hoje fazem os mais velhos baixarem a voz. Nos casos que transformaram um simples padre em “o exorcista mais poderoso do interior de São Paulo”. Prepare-se. Algumas dessas histórias vão te arrepiar. “Como vinha gente” Domingo de manhã em Cascalho. Anos 1930, 1940, 1950. A rotina era sempre a mesma: a partir de sábado à noite, começavam a chegar os caminhões. Vinham de Limeira, Piracicaba, Cordeirópolis. Mas também de mais longe, Minas Gerais, Paraná, até Goiás. “Vinham tudo de fora. Vinham de longe. Até do Paraná.” O movimento era tão intenso que transformou a economia local. O Hotel Viaduto vivia lotado de peregrinos que precisavam pernoitar. O Bar do Rosolem preparava almoços para dezenas de famílias. Havia até uma linha informal de carros de praça fazendo o trajeto Cordeirópolis-Cascalho exclusivamente para levar gente ao padre. “Em Cordeirópolis a Cascalho tinha os automóveis, que tinha aquele senhor Rocha e o Romano. Eles viviam só de trazer gente aqui”, lembrava Sr. Guilherme. Mas o que essas pessoas vinham buscar? Libertação. O homem que tinha o diabo. Vamos começar com uma das histórias mais detalhadas, contada por Sr. João: “Gente lá de Minas, do fundo de Minas, de caminhão coberto e encerrado, aparecia cheio de gente. Só que ele tinha posto uma lei: que ele só dava benção a uma hora da manhã, antes e depois ele não atendia ninguém mais, porque era demais, por causa do serviço dele de atender os doentes.” Imagine a cena. Uma hora da madrugada. A igreja às escuras. Uma multidão esperando em silêncio. E então o padre chegava. “Ele dizia que era o diabo: “Você tá com o diabo, mas vai melhorar”. Ele dava a benção, o homem, às vezes, se jogava no chão…. e o padre ia lá colocava as vestes da missa e ia rezar a missa e o homem ali ninguém punha a mão.” A pessoa que estava sendo exorcizada se contorcia, gritava, tentava fugir. Mas ninguém podia tocar nela. Era o momento do confronto direto entre o padre e o que ele acreditava ser o espírito maligno. E então? “O homem, às vezes, se jogava no chão, às vezes, queria fazer…, passava aquilo.” Passava. A crise terminava. A pessoa ficava quieta. E muitos diziam estar curados. Alexandre: O jovem que vivia com o padre Um dos casos mais emblemáticos foi o de Alexandre. Segundo Sr. Fausto Stefanello (sobrinho do padre), Alexandre era um jovem que morava com Pe. Luiz. Tinha crises violentas, convulsões, gritos, comportamento agressivo. Hoje, provavelmente seria diagnosticado com epilepsia. Na época, acreditava-se que era possessão demoníaca. Mas aqui está o detalhe que humaniza tudo: Padre Stefanello não abandonou o rapaz. Ao contrário. Acolheu-o em sua própria casa. Cuidava dele. Tentava curá-lo. As tentativas de exorcismo foram muitas. O padre insistia, mesmo quando parecia não haver resultado. Até que, segundo os relatos, Alexandre foi morar em outra cidade e teve uma vida relativamente normal. Curou-se? Foi a fé? Foi o tempo? Foi a medicação que eventualmente conseguiu? O povo de Cascalho prefere acreditar que foi o padre. E talvez, de certa forma, tenha sido, não necessariamente por expulsar um demônio, mas por oferecer acolhida, cuidado e esperança quando ninguém mais sabia o que fazer. As irmãs: Sete noites de terror Esta é, sem dúvida, uma das histórias mais impressionantes. Duas irmãs da família Coletta, vindas de Araras, começaram a ter comportamentos estranhos. Segundo os relatos, cada uma delas estava possuída por sete espíritos. Sete. Dona Emília contava que Padre Stefanello teve que trabalhar durante sete noites consecutivas para expulsar os demônios. “Então, a primeira vez que tirou, que veio ali, foi umas moças do Coletta, duas irmãs que moravam em Araras. Diz que elas tinham 7 espíritos cada uma. Elas vieram aí 7 noites. Toda a noite enchia a igreja de gente, porque a primeira vez, elas ‘trepavam’ pra parede. Ele trocava, ele molhava de novo. Ele lutou tanto, mas tanto pra tirar”. Leia de novo essa passagem. “Trepavam na parede.” As moças, durante o exorcismo, subiam pelas paredes da igreja. A camisa do padre ficava ensopada de suor, ele precisava trocar e continuar. A luta era física, mental, espiritual. E a igreja? Lotada. A comunidade inteira acompanhava, noite após noite, para ver o desfecho. Depois de sete noites, segundo Dona Emília, as irmãs foram libertadas. A mulher que subia em árvore Se você acha que a história anterior foi difícil de acreditar, espere por esta. Dona Augusta contava sobre uma mulher que, quando estava em crise, subia em árvores. “E depois, o homem levou embora a mulher. Ela tinha cinco filhos. Dizia que ela subia em árvore, parecia um macaco. Já pensou uma mulher subir em árvore? Pra ver que não tem juízo nenhum. Ele falou que tinha ainda cinco filhos em casa.” A mulher foi levada ao padre. Ele a exorcizou. Segundo o relato, ela melhorou. Mas o que era aquilo? Surto psicótico? Histeria? Transtorno dissociativo? Ou, como acreditava o povo, possessão demoníaca? Impossível saber com certeza. Mas uma coisa é certa: aquela família não tinha mais para onde ir. E padre Stefanello acolheu. Tentou ajudar. Fez o que estava ao seu alcance. O ritual: Como funcionava um exorcismo em Cascalho Dona Santa, uma das testemunhas descreveu detalhadamente como padre Stefanello conduzia os exorcismos: 1. A água benta “O crucifixo era grande, e ele dizia: ‘-Eu te bato com o crucifixo se você não vai embora dessa pessoa aí’.

Os pioneiros que ergueram Iracemápolis: famílias, fé e trabalho

O início de tudo: quando a cidade era apenas uma vila No final do século XIX e início do XX, Santa Cruz da Boa Vista, futuro nome de Iracemápolis, era um pequeno núcleo cercado por fazendas, barro vermelho e muita vontade de crescer.As primeiras casas se formavam em torno da Praça João Pessoa, e ali também nasceram os primeiros comércios, locais de encontro e de sobrevivência. A economia ainda era modesta, mas a fé e o trabalho faziam o progresso andar a passos firmes. Família Simões: a farmácia e o coração da vila Por volta de 1915, chegava a família Simões, vinda de Limeira. O patriarca, Capitão Paulo Simões, fundou a Farmácia Veado, uma das primeiras da cidade nome curioso, mas muito respeitado.Era ele quem manipulava remédios, preparava fórmulas e também animava a vida social, organizando bailes e cordões carnavalescos na praça. Sua esposa, Dona Auta de Oliveira Simões, conhecida como “Alma Boa de Iracemápolis”, era a anfitriã de professores, viajantes e políticos que vinham de fora.Na casa da família, o café era passado na hora, e o acolhimento era lei. Família Ometto: da energia à usina Em 1918, chegou a família Ometto, um nome que se tornaria sinônimo de desenvolvimento.Foram eles que trouxeram a energia elétrica para o distrito, substituindo os antigos lampiões acesos toda noite por João de Camargo Prado, o “acendedor oficial”. Com a fundação da Usina Boa Vista e depois da Usina Iracema, os Ometto transformaram o cenário econômico da região.A cana-de-açúcar voltou a dominar o horizonte e a geração de empregos se multiplicou, um divisor de águas na história local. Família Santos: a padaria e o primeiro cinema Em 1931, chegou José dos Santos, português, com sua esposa Tereza, italiana, e dez filhos.Compraram uma casa na praça e abriram a Padaria São José, onde o filho Gumercindo era padeiro e animador das manhãs com o cheiro de pão fresco. Mais tarde, abriram o Cinema São José, o primeiro da cidade, projetando filmes para um público que via o cinema como mágica.Os Santos também estiveram por trás de outros negócios, como lojas de roupas, caminhões de transporte e pequenas chácaras, uma nova história de trabalho. Outros pioneiros do comércio local Ao lado dessas famílias, vieram nomes como João Piccoli, dono da Farmácia Iracema; Antônio Guarino, fundador da loja A Porta Larga; e Vicente Magaldi, que administrou a famosa Cooperativa Popular de Consumo, o maior armazém da cidade por mais de 30 anos. A cada década, um novo comércio nascia. Uns desapareceram, outros deixaram herdeiros, mas todos ajudaram a moldar o perfil trabalhador e acolhedor do povo iracemapolense. Linha do tempo dos empreendimentos pioneiros Ano Evento marcante Família / Fundador 1911 Primeiro telefone da vila instalado João de Souza Barreto (Seu Barretinho) 1915 Fundação da Farmácia Veado Capitão Paulo Simões 1918 Chegada da energia elétrica Família Ometto 1931 Fundação da Padaria São José Família Santos 1932 Produção do primeiro açúcar na Usina Boa Vista Irmãos Ometto 1936 Criação da Cooperativa Popular de Consumo Vicente Magaldi 1944 Inauguração do Grupo Escolar de Vila Iracemápolis Professores locais 1950 Primeiros estabelecimentos comerciais se consolidam na Praça João Pessoa Diversas famílias pioneiras Legado que atravessou gerações Essas famílias construíram mais que negócios, construíram uma cidade.Foram pioneiros que acreditaram no futuro quando quase nada existia.O café coado, o pão quente, a luz elétrica e o som do projetor do cinema marcaram o nascimento de uma comunidade que cresceu unida pelo trabalho e pela fé. Hoje, cada rua, cada prédio antigo e cada sobrenome repetido nas gerações seguintes é um lembrete de que o progresso nasceu dentro de casa nas mãos desses pioneiros. Convite a você leitor Você tem fotos antigas desses comércios ou histórias das famílias Simões, Ometto ou Santos?Envie para o Tá no Arquivo e ajude a reconstruir a memória viva da cidade! Fonte histórica Este artigo foi baseado no livro “Iracemápolis: Fatos e Retratos” (2008), do professor José Zanardo, uma obra resultado de três anos de pesquisas dedicadas ao resgate da memória histórica da cidade. O texto aqui apresentado é uma adaptação narrativa do site Tá No Arquivo, mantendo os fatos históricos documentados. Tá No Arquivo – Desenterrando histórias que merecem ser contadas. Inspirado no livro “Iracemápolis: Fatos e Retratos” de José Zanardo recontado no projeto Tá no Arquivo em uma linguagem viva, afetiva e curiosa, que conecta o passado às raízes do presente.

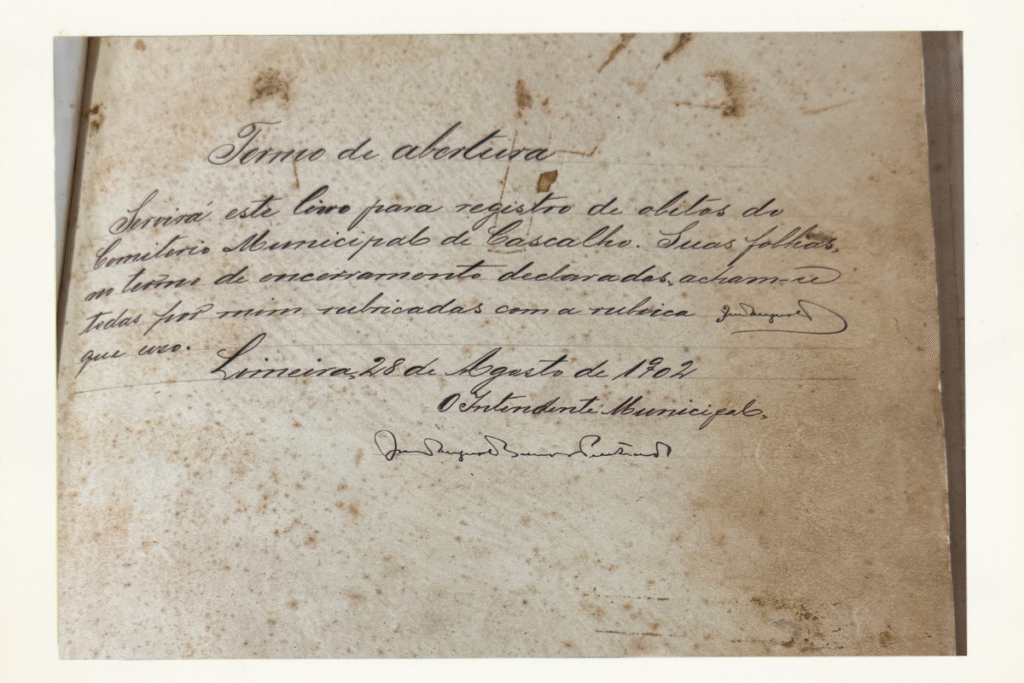

Livros centenários revelam histórias de longevidade nos cemitérios de Cordeirópolis e Cascalho

Relíquias históricas preservam memórias do início do século XX Nesta semana em que celebramos o Dia de Finados, voltamos nosso olhar para duas preciosidades históricas que guardam memórias fundamentais de Cordeirópolis: os livros de registros de sepultamentos dos cemitérios de Cascalho e de Cordeirópolis, datados de 1900. Esses documentos centenários, revelam histórias surpreendentes sobre a população que viveu no município há mais de um século. O registro mais notável: um africano de 130 anos Entre os registros mais impressionantes está o sepultamento de um homem africano chamado Leandro, registrado em 2 de setembro de 1903 no livro do Cemitério de Cascalho. Segundo o documento, Leandro faleceu aos 130 anos de idade. Seus familiares constam como desconhecidos, e sua identificação no livro é simplesmente “africano”. Este não é o único caso de longevidade extrema registrado nos livros. Uma análise cronológica revela outros sepultamentos notáveis: Cronologia dos registros de longevidade 3 de janeiro de 1902 – O primeiro registro do livro de Cordeirópolis foi de uma criança, Maria da Conceição, com apenas 15 dias de vida. Este contraste entre o primeiro e os subsequentes registros ilustra a dura realidade da época: alta mortalidade infantil e, simultaneamente, casos de extrema longevidade. 29 de janeiro de 1902 – Victor, um africano de 120 anos. Naquela época, era comum que pessoas escravizadas ou recém-libertas tivessem apenas um nome, sem sobrenome. 20 de dezembro de 1902 – Pedro, registrado com 100 anos de idade. 2 de setembro de 1903 – Leandro, o africano do Cemitério de Cascalho, com 130 anos – o registro mais longevo encontrado. 4 de novembro de 1905 – Laurentino, com 120 anos de idade. O contexto histórico Para compreender esses registros, é fundamental considerar o momento histórico em que foram feitos. Em 1902, haviam transcorrido apenas 14 anos desde a abolição da escravatura no Brasil, decretada pela Lei Áurea em 1888. Isso significa que muitos dos africanos registrados nesses livros foram, muito provavelmente, pessoas que viveram grande parte de suas vidas sob o regime escravocrata. As idades avançadas, especialmente os casos de 120 e 130 anos levantam questões importantes sobre a precisão dos registros. Especialistas apontam algumas possibilidades: Imprecisão documental: Na época, muitos nascimentos não eram registrados oficialmente, especialmente de pessoas escravizadas. Não havia certidões de nascimento para essa população. Desconhecimento da idade real: Muitos africanos trazidos ao Brasil durante o período escravista não sabiam sua idade exata, pois não havia registro de seu nascimento. Estimativas aproximadas: As idades podem ter sido estimadas com base na aparência física, relatos orais ou memórias imprecisas, resultando em números aproximados ou exagerados. Aspecto cultural: Em algumas culturas africanas, a longevidade era (e ainda é) associada à sabedoria e respeito, podendo haver uma tendência a superestimar a idade dos mais velhos. Patrimônio histórico ameaçado Apesar de sua importância histórica inestimável, esses livros encontram-se em estado delicado de conservação. Com aproximadamente 120 anos de existência, o papel deteriorado e a tinta desbotada ameaçam fazer desaparecer essas histórias para sempre. A restauração desses documentos é urgente e necessária. Eles representam não apenas registros administrativos, mas testemunhos vivos da formação da sociedade cordeiropolense, especialmente da presença e contribuição da população africana e afrodescendente na construção do município. Memória e identidade Esses registros transcendem os números e datas. Cada nome inscrito nesses livros centenários representa uma vida, uma história, uma trajetória. Victor, Pedro, Leandro e Laurentino não são apenas estatísticas, são pessoas que vivenciaram a transição do Brasil escravocrata para o Brasil pós-abolição, que trabalharam, construíram famílias e contribuíram para a formação de Cordeirópolis. Neste Dia de Finados, ao honrarmos a memória dos que partiram, é essencial que também nos comprometamos a preservar os registros de suas existências. Os livros dos cemitérios de Cascalho e Cordeirópolis são páginas vivas da história local, e sua preservação é um dever de todos nós. Que estas histórias centenárias nos inspirem a valorizar nossa memória coletiva e a reconhecer a importância de cada vida que ajudou a construir a Cordeirópolis que conhecemos hoje.

O padre que veio da Itália e mudou Cascalho para sempre

1911. Um jovem padre desembarca na pequena colônia italiana de Cascalho. Ele não sabe ainda, mas está prestes a se tornar uma lenda. O trem apita ao longe. A poeira vermelha sobe da estrada de terra. Pe. Luis Stefanello, missionário escalabriano recém-chegado, olha ao redor e vê o que esperava encontrar: casas simples de imigrantes italianos, crianças descalças correndo entre galinhas, mulheres com lenços na cabeça carregando água e homens curvados sobre a terra que não era mais aquela do Vêneto. Eles haviam deixado a Itália em busca de vida melhor. Encontraram trabalho duro, saudade profunda e uma solidão que só a fé conseguia preencher. E ali estava ele, um padre que falava a língua deles, conhecia suas dores, entendia seus medos. Ninguém imaginava que aquele jovem sacerdote se tornaria, nas décadas seguintes, uma figura tão poderosa que pessoas viriam de Minas Gerais, Paraná e até Goiás só para vê-lo. Ninguém sabia que seu nome seria sussurrado com respeito e um pouco de medo, por gerações. Conheça agora, a história de Pe. Luis Stefanello, o padre que mudou Cascalho para sempre. A colônia italiana que precisava de um milagre Para entender quem foi Pe. Stefanello, é preciso primeiro entender onde ele chegou. Cascalho, hoje parte de Cordeirópolis era, no início do século XX, um núcleo de imigrantes italianos vindos principalmente do Vêneto. Eles haviam desembarcado no Brasil fugindo da crise econômica de 1846 que devastou a Europa. A promessa era simples: terra fértil, trabalho e chance de recomeçar. A realidade foi bem mais dura. Chegaram em 1904 e se instalaram nas proximidades da Fazenda Iracema, onde cada família recebia um pequeno pedaço de terra como propriedade. Era uma das primeiras experiências de reforma agrária no Estado de São Paulo, uma tentativa corajosa de substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre. Mas a adaptação não foi fácil. O clima era diferente. A língua era outra. Os costumes, estranhos. A saudade, insuportável. Muitos adoeceram. Alguns desistiram e voltaram. Outros morreram sem nunca mais ver a terra natal. E foi nesse contexto que a fé se tornou o único porto seguro. Você sabia? Os Missionários Escalabrinianos foram fundados em 1887 pelo Beato João Batista Scalabrini especificamente para cuidar dos imigrantes italianos espalhados pelo mundo. Seu objetivo não era apenas religioso era social. Queriam “manter viva a fé católica no coração dos compatriotas emigrados e, na medida do possível, buscar o seu bem-estar moral, social e econômico.” Pe. Stefanello fazia parte dessa missão. O padre que falava a língua do povo Quando Pe. Luis Stefanello chegou em 1911, a colônia respirou aliviada. Finalmente, alguém que os entendia. Não apenas a língua italiana, mas a alma italiana. Ele conhecia as festas do Vêneto. Sabia das tradições. Entendia o peso da saudade. E, principalmente, respeitava as crenças populares que os imigrantes traziam na bagagem: o medo do malocchio (mau-olhado), a crença em espíritos malignos, a necessidade de benzer, rezar, proteger. Stefanello não era apenas um padre que rezava missa. Era um pastor, no sentido mais profundo da palavra. Visitava as casas. Consolava os aflitos. Benzia os doentes. Estava presente nos nascimentos, nos casamentos, nos enterros. E logo, algo começou a acontecer. As pessoas começaram a notar que ele tinha um carisma particular. Dona Rosa, uma das moradoras mais antigas, lembrava décadas depois: “Ele ficou aqui 42 anos, o padre Luis. E depois, ele fez o meu casamento também.” Não era só ela. Famílias inteiras passaram a vida inteira sob os cuidados espirituais de Stefanello. Ele batizou os filhos, casou os netos, enterrou os avós. Mas havia algo mais. Algo que fazia dele diferente de outros padres. “Um padre cheio de poder” A fama começou devagar, quase por acaso. Uma mulher que estava doente pediu a benção. Melhorou. Um homem atormentado buscou ajuda. Encontrou paz. Uma criança com febre alta foi benzida. A febre baixou. Coincidências? Fé? Milagre? Para o povo de Cascalho, não importava. O que importava era que Stefanello curava. E a notícia se espalhou. Primeiro para Cordeirópolis. Depois para Limeira. Logo, para cidades vizinhas. E então, para estados inteiros. “Como vinha gente”, diziam os moradores. “Vinha bastante gente do Paraná para tratar exorcismo”, contava dona Rosa, com aquele jeito simples de quem está falando de algo absolutamente normal. Exorcismo. A palavra assustava. Mas para os italianos de Cascalho e para tantos outros que vinham de longe, era parte da realidade. O mal existia. E existia alguém que podia enfrentá-lo. Pe. Stefanello. O contexto cultural: Quando o diabo era real Para compreender a dimensão do que acontecia em Cascalho, é preciso voltar no tempo e entender como aquelas pessoas viam o mundo. No interior do Brasil dos anos 1910-1950, especialmente entre imigrantes italianos, a linha entre o natural e o sobrenatural era muito tênue. Doenças inexplicáveis? Podia ser o diabo. Comportamento estranho? Espírito maligno. Azar persistente? Mau-olhado. Não era ignorância. Era cosmovisão, uma forma de interpretar a realidade onde Deus, santos, anjos e demônios coexistiam no cotidiano. Onde uma benção podia mudar o rumo de um dia. Onde um crucifixo na parede protegia a casa. E nesse universo simbólico, o padre era o mediador entre Deus e os homens. Stefanello entendia isso. Não desprezava as crenças populares, trabalhava com elas. Benzia com água benta. Rezava o terço. Usava o crucifixo. Expulsava o mal. E o povo reconhecia nele uma autoridade espiritual real. A vida religiosa em Cascalho A fé não era algo abstrato para os italianos de Cascalho. Era vida vivida. Aos domingos, a igreja ficava lotada. Famílias inteiras caminhavam quilômetros para assistir à missa. As crianças eram batizadas logo após o nascimento. Os casamentos eram grandes celebrações comunitárias. Os mortos eram velados com rezas que duravam noites inteiras. E havia as festas. Festa de Nossa Senhora da Assunção. Festa de Santo Antônio. Festa de São Sebastião. Cada uma delas um momento de encontro, de pertencimento, de reafirmação da identidade italiana em terra brasileira. Pe. Stefanello estava no centro de tudo isso. Ele não era apenas o padre que rezava a missa. Era o

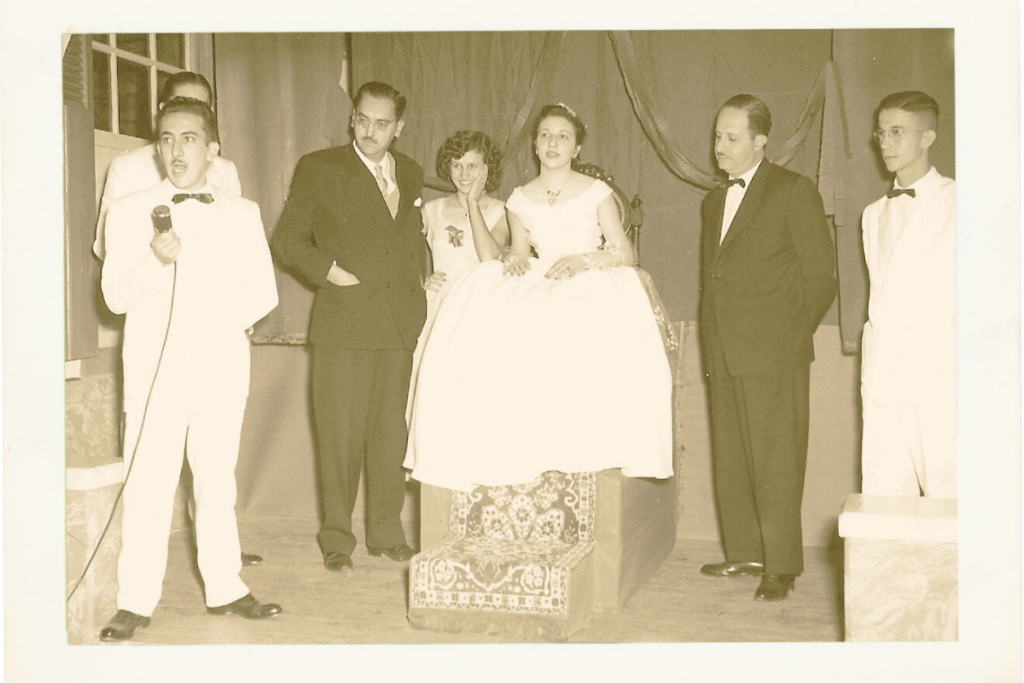

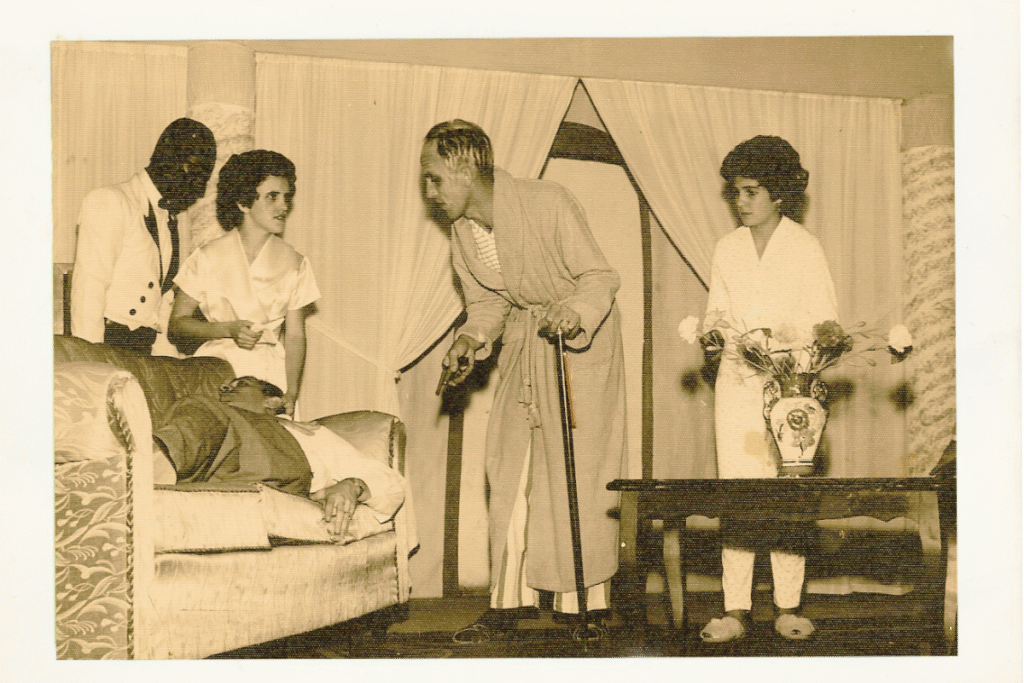

Efeitos especiais eram improvisados durante as peças teatrais em 1948

Relembre a história do teatro cordeiropolense e a dedicação de artistas que transformaram limitações em criatividade Na década de 1940, o teatro em Cordeirópolis começou a ganhar forma, como já relatamos anteriormente aqui no Portal Martello News. Agora, vamos mergulhar mais profundamente na história teatral da cidade, especialmente no ano de 1948, quando a paixão pela arte superava todas as dificuldades materiais. Naquela época, grupos teatrais locais não contavam com recursos tecnológicos ou financeiros, mas possuíam algo muito mais valioso: amor pela arte e criatividade sem limites. Sons de coruja, raios, chuva e outros efeitos especiais eram todos criados de forma artesanal, numa demonstração de engenhosidade que marcou gerações. Esta reportagem, originalmente publicada em fevereiro de 2008 em nossa versão impressa, revisita esses momentos únicos da história cultural de Cordeirópolis. As primeiras peças adultas (1948-1949) Na época em que o Cordeiro Clube funcionava onde hoje está localizado o Banco Bradesco, a cidade vivia um momento especial de efervescência cultural. A senhora Josefina Boldrini Beraldo (in memoriam) relembrou, em entrevista de 2008, sua participação na peça “Chuvas de Verão”, encenada entre 1948 e 1949. “Eu participei do grupo teatral Laurentino Fonseca e acredito que foi uma das primeiras peças adultas. Essa época dá muita saudade, a turma era muito animada para fazer teatro, mesmo não tendo muita estrutura. Fazíamos porque gostávamos”, emocionou-se ao recordar aquele período. Década de 1950: O grupo dramático São Luiz Gonzaga Os anos 1950 foram marcados pela atuação da Congregação Mariana, que criou o Grupo Dramático São Luiz Gonzaga. Iniciando suas atividades em 1956 na Sede Social Católica, o grupo manteve-se ativo até 1961, quando apresentou sua última peça em 18 de novembro, na sede do Cordeiro Clube. “Esta última peça teatral tinha somente homens no elenco”, contou na época, Moacir Ribeiro (in memoriam) , ex-integrante do grupo. As apresentações aconteciam aos domingos, logo após as missas das 19 horas, e tinham duração entre uma hora e meia a duas horas. As músicas eram executadas em “sonatas” e, durante os intervalos, havia atrações para entreter o público enquanto o elenco trocava cenários e figurinos. “Tinham conjuntos tocando na hora de cada ato e até humoristas que chamávamos de cômicos, animando o público para fazermos a troca do cenário”, recordou Ribeiro. A arte da improvisação: efeitos sonoros artesanais A genialidade dos grupos teatrais de Cordeirópolis se revelava especialmente na criação dos efeitos especiais. Segundo Moacir Ribeiro, cada efeito era cuidadosamente improvisado com os recursos disponíveis. Para simular raios, o eletricista Antonio Panaggio (in memoriam) utilizava dois fios desencapados para criar flashes de luz. O som da chuva era produzido por chapas grandes de zinco, balançadas por duas pessoas, uma de cada lado. Já o trovão era criado por Irineu Loureiro e Benedito Duarte, que jogavam bolas de bocha um para o outro, gerando o efeito sonoro desejado. “Eu lembro de uma cena da peça ‘Louco da Aldeia’ que o Irineu de Souza Loureiro, o ‘compadre Souza’ (in memoriam) subiu em cima do palco e fez o som da coruja. Foi muito legal, pois naquela época improvisávamos tudo”, relatou Ribeiro. Anos 1970: O grupo teatral Valentino Spolador Este grupo representou um grande marco na história do teatro cordeiropolense. Durante seu auge, conquistou títulos importantes em uma competição realizada em Rio Claro, onde Silvia Beraldo Mazutti e João Ronquizelli foram premiados como melhor atriz e melhor ator, respectivamente. Nos anos 1970, as apresentações aconteciam no Centro Comunitário. “Algumas foram no antigo Cine Paulista, onde foi o prédio da Acorac, na rua Sete de Setembro. Inclusive até ajudei”, contou Maria Costa. O grupo sofreu mudanças após o falecimento de João Ronquizelli em 1975, mas continuou suas atividades até próximo aos anos 1980, realizando diversas apresentações no Colégio Estadual, hoje conhecido como Escola Jamil. “Eu comecei no teatro em 1973 com a montagem ‘O Casaco Encantado’ e participei até 1979. Foram bons momentos de improviso e muita dedicação de quem atuava nos teatros”, declarou na época, Osvaldo Donizete Hubner. Segundo José Valdir Vidoretto, a última peça que Manoel Loureiro iniciou, mas não concluiu, foi “O Calígola”, interrompida por seu falecimento em outubro de 1979. O renascimento do teatro local Após a morte de Manoel Loureiro, as apresentações teatrais cessaram em Cordeirópolis. A cidade ficou 26 anos sem espetáculos até que, em 2005, nasceu o grupo Teatral Pingo D’água, marcando o renascimento da atividade teatral na cidade. O Grupo Pingo D’água também encerrou as atividades no ano de 2015, no ano de 2016 fizeram a última apresentação em Guararema. Esta reportagem faz parte da série “Retratos do Passado”, que resgata momentos importantes da história de Cordeirópolis. Veja em nossa página do Instagram clicando aqui

Você sabia que a estação de Cordeirópolis nasceu de uma “curva no meio do nada”?

Você sabia que a estação de Cordeirópolis nasceu de uma “curva no meio do nada”?

Veja também: como uma derrota política se transformou na maior vitória da Companhia Paulista.

Há histórias que começam com um sonho audacioso e terminam em glória. Outras começam com um sonho audacioso e quase morrem no meio do caminho. Esta é a história de um ramal ferroviário que quase não saiu do papel, mas que quando finalmente se concretizou, mudou para sempre o destino de cidades inteiras no interior paulista.

Dona Margarida Macota: A parteira que trouxe Iracemápolis ao mundo

A mulher que, entre 1920 e 1960, foi responsável pelo nascimento de boa parte da população da cidade Em uma época em que hospitais eram raros e o parto domiciliar era a norma, uma mulher se destacou em Iracemápolis por sua dedicação, habilidade e amor ao próximo. Dona Margarida Macota, (Margarida Maria da Rocha) parteira prática que atuou entre as décadas de 1920 e 1960, foi responsável por trazer ao mundo centenas, talvez milhares de iracemapolenses, deixando um legado imensurável na história da cidade. As mãos que acolhiam a vida Dona Margarida não possuía diploma universitário, mas carregava algo mais valioso: o dom de cuidar e a sabedoria transmitida de geração em geração. Como parteira prática, ela dominava técnicas ancestrais de assistência ao parto, combinando conhecimento empírico com uma sensibilidade única para lidar com as gestantes e suas famílias. Sua casa era conhecida por todos. A qualquer hora do dia ou da noite, Dona Margarida estava pronta para atender ao chamado de uma família que aguardava a chegada de um novo membro. Munida de sua maleta com os instrumentos básicos, panos limpos e suas mãos experientes, ela percorria as ruas de terra de Iracemápolis, muitas vezes a pé ou de carroça, para chegar às residências onde era esperada. Mais que uma parteira: Uma figura materna O trabalho de Dona Margarida ia muito além de auxiliar no momento do parto. Ela acompanhava as gestantes durante a gravidez, oferecia conselhos sobre cuidados com o bebê, preparava chás medicinais e ficava ao lado das mães nos primeiros dias após o nascimento. Em uma época sem recursos médicos sofisticados, sua presença transmitia segurança e confiança. Muitas famílias de Iracemápolis têm histórias para contar sobre Dona Margarida. Relatos passados de pais para filhos falam de sua paciência infinita, de suas palavras de conforto nos momentos de dor, e de sua alegria genuína ao anunciar: “É menino!” ou “É menina!”. Para muitas mulheres daquela época, ter Dona Margarida ao lado durante o parto era como ter uma mãe presente no momento mais importante de suas vidas. O contexto histórico Entre 1920 e 1960, o Brasil ainda era predominantemente rural, e Iracemápolis não era exceção. O acesso a hospitais e médicos era limitado, especialmente para as famílias mais humildes. Nesse contexto, as parteiras práticas como Dona Margarida desempenhavam um papel fundamental na saúde pública, sendo muitas vezes a única assistência disponível para as gestantes. A profissão de parteira era reconhecida e respeitada. Essas mulheres eram pilares de suas comunidades, guardiãs de conhecimentos tradicionais sobre gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. Dona Margarida representava essa tradição em Iracemápolis, sendo procurada por famílias de todas as classes sociais. Um legado que atravessa gerações Estima-se que Dona Margarida tenha assistido ao nascimento de boa parte da população de Iracemápolis nascida entre 1920 e 1960. Isso significa que muitos dos avós e bisavós das famílias atuais da cidade vieram ao mundo pelas suas mãos. Seu legado está literalmente presente em cada geração de iracemapolenses. Além dos nascimentos, Dona Margarida ajudou a formar uma rede de solidariedade feminina na cidade. As mulheres que ela assistia muitas vezes se tornavam suas amigas e confidentes, criando laços que fortaleciam o tecido social de Iracemápolis. Sua casa era um ponto de encontro onde gestantes trocavam experiências, receitas e conselhos. O fim de uma era e o início da memória Com o passar dos anos e a modernização dos serviços de saúde, os partos domiciliares foram gradualmente substituídos pelos hospitalares. A década de 1960 marcou uma transição importante na assistência obstétrica brasileira, com a crescente medicalização do parto. Dona Margarida, como muitas parteiras de sua geração, viu seu trabalho diminuir à medida que hospitais e maternidades se tornavam mais acessíveis. No entanto, sua contribuição para Iracemápolis permanece viva na memória coletiva da cidade. Muitos de seus “filhos” como ela carinhosamente chamava aqueles que ajudou a nascer, ainda lembram de sua figura com carinho e gratidão. Algumas famílias guardam fotografias antigas onde ela aparece segurando recém-nascidos, documentos preciosos de uma época em que a vida comunitária era mais próxima e as relações humanas mais estreitas. Reconhecimento e valorização Embora não existam registros oficiais completos de todos os partos que Dona Margarida realizou, sua história merece ser contada e celebrada. Ela representa milhares de parteiras brasileiras que, com dedicação e coragem, garantiram que incontáveis vidas chegassem ao mundo com segurança, mesmo em condições adversas. Hoje, quando falamos sobre humanização do parto e resgate de práticas tradicionais, é importante lembrar de mulheres como Dona Margarida Macota. Elas foram pioneiras em entender que o nascimento é um momento que exige não apenas técnica, mas também acolhimento, respeito e amor. Epidemias e o medo invisível A história também guarda páginas tristes.Por volta de 1892, a febre amarela assolou a região. Como lembra o livro de Zanardo, “a maioria dos defuntos eram enterrados apenas num lençol… e até médicos e coveiros foram ceifados pela morte”. Os remédios eram escassos. Quinino e antipirina eram usados contra a febre, mas muitos preferiam recorrer à medicina caseira, chás de flor-de-laranjeira, compressas e orações. O desespero era combatido com fé, e o tempo era o único aliado da cura. Os remédios da terra Na falta de farmácias, a sabedoria popular fazia milagre.Os chás eram quase sagrados: hortelã para dor de barriga, arruda para o mau-olhado, mel com limão para tosse e benzedeiras que sopravam palavras sobre as feridas. Os médicos, quando apareciam, eram figuras de respeito. Suas visitas eram caras, e o preço dependia da distância, de 15 a 20 mil réis por atendimento, segundo Zanardo. Conclusão Dona Margarida Macota não foi apenas uma parteira; ela foi uma das construtoras da comunidade de Iracemápolis. Cada vida que ela ajudou a trazer ao mundo contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Seu legado transcende estatísticas e números, está presente no calor humano, na solidariedade e na memória afetiva de gerações de iracemapolenses. Ao relembrarmos sua história, prestamos uma homenagem não só a ela, mas a todas as parteiras que, com suas mãos sábias e