A história nunca contada dos heróis anônimos dos trilhos

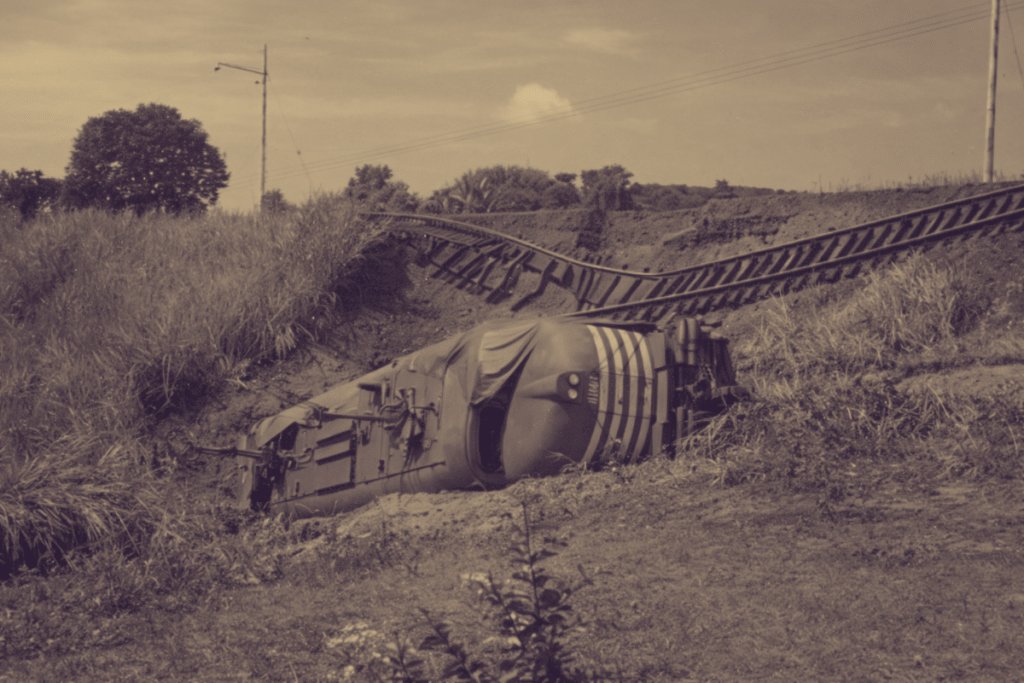

Era uma manhã comum de 1991 em Rio Claro. Famílias aguardavam na gare, crianças corriam entre as malas, o cheiro de café quente se misturava ao aroma de óleo diesel. Ninguém imaginava que, naquele dia, alguns homens tomariam uma decisão que separaria dezenas de pessoas da tragédia por apenas alguns minutos. Uma decisão que os levaria direto para o abismo. Esta é a história real de homens que olharam o perigo nos olhos e caminharam em sua direção. Não porque fossem tolos. Mas porque eram ferroviários. Antes de prosseguirmos queremos deixar algo muito claro: não estamos aqui para julgar. Não viemos apontar os dedos, distribuir culpas ou sentar na cadeira confortável de quem analisa o passado com a sabedoria fácil do presente. Viemos apenas preservar a memória. Honrar os homens que sangraram pelos trilhos. Contar os FATOS de uma época em que ser ferroviário era mais que uma profissão, era uma identidade, um compromisso, muitas vezes um sacrifício. Estas histórias precisam ser contadas. Porque quando o último ferroviário daquela geração fechar os olhos pela última vez, essas memórias não podem morrer com ele. PRIMEIRO CAUSO: Heróis na Curva do Joia – 1991 A história começa com a narração de Marcos Paulo Notaro, contada nas páginas do livro de Ângelo Rafael, “Causos e histórias das ferrovias Paulistas”; em uma tarde de conversa boa, daquelas que só quem viveu os trilhos sabe ter. Ex-ferroviário da FERROBAN, vulcanizador de borracha e freios, Marcos tem aquele olhar de quem viu muita coisa. Quando começou a contar sobre 1991, há a percepção que suas mãos tremiam levemente. Não de velhice. De memória viva. “Foi um desses dias que a gente nunca esquece”, ele disse, e seu relato, confirmado por tantos outros ferroviários daquela época, faz arrepiar da primeira à última palavra. A tempestade Tinha chovido. Não aquela chuvinha de verão que refresca a tarde. Tinha chovido daquele jeito que só Deus sabe fazer no interior paulista: grosso, pesado, implacável. O tipo de chuva que transforma terra em lama e certezas em dúvidas. A água tinha feito o que a água sempre faz quando encontra terra: infiltrou-se. Silenciosa, invisível, mortal. Por baixo do lastro da linha, onde nenhum olho humano poderia ver, ela minava o solo, transformando terra firme em armadilha. E todos na estação sabiam. Você sentia no ar. Aquela tensão que só ferroviário conhece, quando a experiência sussurra no ouvido: “Hoje não é um dia comum.” Souzinha e a primeira missão O Chefe da estação não era homem de deixar trem passar sem ter certeza. Chamou dois maquinistas. Entre eles estava Arlindo de Souza, que todos conheciam carinhosamente como “Souzinha”. Souzinha era daqueles ferroviários raiz. Mãos calejadas, olhar atento, aquele tipo de homem que conhecia cada curva, cada dormente, cada suspiro dos trilhos. Ele e seu companheiro subiram em uma locomotiva “Baratinha” – 60, talvez 70 toneladas de aço e foram verificar. Imagina o silêncio dentro daquela cabine. O barulho do motor, sim. Mas aquele silêncio pesado entre dois homens que sabem que estão indo conferir o perigo de perto. Chegaram na “Curva do Joia”. Nome que até hoje faz veteranos balançarem a cabeça. Souzinha sentiu. Ferroviário de verdade sente essas coisas. A locomotiva pendeu. Não muito, mas o suficiente. A terra gemeu sob o peso do metal. Sessenta toneladas avisando: “Eu estou fraca aqui. Não aguento mais que isso.” A mensagem estava dada. O trem de passageiros Voltaram para a estação. Relataram tudo ao chefe. E foi aí que a história poderia ter terminado de forma diferente. Porque naquele exato momento, parado na gare, estava um trem de passageiros. Gente de verdade lá dentro. Trabalhadores voltando pra casa. Mães com crianças no colo. Estudantes com livros embaixo do braço. Vidas comuns, esperando apenas seguir viagem. O protocolo era claro: não podia passar. Mas ferroviário é curioso por natureza. Não no sentido fútil da palavra. É curioso porque precisa TER CERTEZA. Porque “acho que não dá” não é resposta quando você tem centenas de vidas sob sua responsabilidade. A decisão que mudou tudo O maquinista daquele trem de passageiros – cujo nome a história não guardou, mas cujo ato jamais deveria ser esquecido, tomou uma decisão. Junto com outros ferroviários, ele desengatou a locomotiva da composição. Deixaram os passageiros para trás. Seguros. Na estação. E foram sozinhos. “Escoteira”, eles chamam. Uma locomotiva solitária nos trilhos, sem vagões, sem ninguém além dos homens que a comandavam. Foram ver “a real situação do estrago”, como diziam. Mas desta vez, a locomotiva pesava diferente. Não eram 60 ou 70 toneladas da Baratinha. Eram 160, talvez 170 toneladas de máquina. O momento Tente imaginar aqueles instantes finais antes da curva. O que passa pela cabeça de um homem que sabe que vai testar o destino? Será que Souzinha avisou? Será que aquele maquinista, cujo nome não sei, sentiu a terra ceder antes de acontecer? O aterro do barranco não aguentou. Cedeu. E aqueles homens, junto com 170 toneladas de aço, foram levados para baixo. O barulho deve ter ecoado por quilômetros. Metal rasgando terra, estrutura se despedaçando, o grito agudo dos freios lutando contra a gravidade. E então… o silêncio após o impacto. Milagre entre os destroços Houve feridos. Apenas feridos. Leiam de novo: APENAS feridos. Homens que caíram de uma locomotiva de 170 toneladas barranco abaixo. E sobreviveram. Mas não foi só isso. Porque se aquela locomotiva estivesse engatada… se aquele maquinista não tivesse tomado aquela decisão… seriam vagões de passageiros despencando. Seriam corpos, não apenas feridos. Seriam famílias destroçadas, funerais, luto. Os heróis anônimos Marcos Paulo olhou o autor do livro nos olhos quando terminou de contar. “A gente considera eles heróis”, disse. E não era sentimentalismo barato. Era reconhecimento. Porque esses homens poderiam ter dito não. Poderiam ter fechado a linha e pronto. Poderiam ter jogado a responsabilidade pra cima. Mas foram. Desengancharam os passageiros do perigo e foram eles próprios, de peito aberto, verificar se o caminho era seguro. Descarrilaram com uma locomotiva para que um trem inteiro não descarrilasse. Saíram feridos para

Surpreendente origem do brigadeiro: como uma derrota política criou o doce mais amado do Brasil

A Surpreendente Origem do Brigadeiro: Como uma Derrota Política Criou o Doce Mais Amado do Brasil Você sabia que o brigadeiro, esse doce tão brasileiro que marca nossas festas e memórias afetivas, nasceu em meio a uma campanha política nos anos 1940? Descubra como encontros secretos, mulheres revolucionárias e um candidato bonito e solteiro criaram, sem querer, um dos maiores símbolos da nossa cultura. O Brasil de 1945: Ventos de Mudança e Democracia Dezembro de 1945 marcou um momento decisivo na história do Brasil. O mundo acabara de emergir dos escombros da Segunda Guerra Mundial, e no nosso país, sopravam ventos de transformação. Após dez anos de Estado Novo, Getúlio Vargas deixava o poder, e o Brasil vivia seu primeiro grande processo de redemocratização. Mas havia algo ainda mais revolucionário acontecendo: pela primeira vez na história, todas as mulheres brasileiras podiam votar. Não apenas as casadas com autorização dos maridos, não só as solteiras com renda própria ou as viúvas como era até então. Agora, o voto era obrigatório para todos os brasileiros, homens e mulheres, sem distinção. Era um Brasil novo, cheio de esperanças e possibilidades. E foi nesse cenário efervescente que nasceu não apenas uma nova democracia, mas também o doce que se tornaria um dos maiores símbolos da nossa cultura. O candidato que virou doce: Brigadeiro Eduardo Gomes Entre os principais candidatos à presidência em 1945, um nome se destacava: o Brigadeiro Eduardo Gomes. Carismático, elegante e com uma carreira militar de respeito, ele conquistou especialmente a simpatia da classe média e da elite brasileira. Eduardo Gomes era visto como o candidato ideal para conduzir o país rumo a uma transição democrática bem-sucedida. Sua figura imponente e seu carisma natural inspiraram um dos slogans mais memoráveis da política brasileira: “Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro.” O slogan não era mero exagero. Eduardo Gomes realmente chamava atenção por sua aparência e elegância, características que se tornaram parte estratégica de sua campanha em uma época em que a imagem dos candidatos começava a ganhar importância. As “Senhoras da Tarde” e os chás beneficentes Mas como financiar uma campanha presidencial naqueles tempos? A resposta veio de um grupo de apoiadoras que ficou conhecido como “as senhoras da tarde”. Essas mulheres elegantes e influentes organizavam requintados chás beneficentes, onde vendiam doces e guloseimas sofisticadas para arrecadar fundos para o candidato. Esses encontros eram verdadeiros eventos sociais. Mesas ornamentadas, conversas políticas, trocas de ideias e, é claro, muitos doces deliciosos. Era uma forma criativa e refinada de fazer política, mobilizando a sociedade em torno de uma causa comum. O nascimento de um clássico: A receita de Dona Heloísa Foi em um desses chás beneficentes que a história tomou um rumo inesperado e delicioso. Dona Heloísa Nabuco de Oliveira, uma das integrantes mais ativas do fã-clube do Brigadeiro Eduardo Gomes, levou para o encontro uma sobremesa que ela mesma havia criado. A receita era simples, quase modesta: leite condensado, chocolate em pó, manteiga e muito carinho. Ingredientes acessíveis, especialmente em uma época pós-guerra, quando produtos importados e ingredientes sofisticados eram escassos no Brasil. O resultado? Um doce de textura cremosa, sabor intenso e preparo descomplicado. Mas o que realmente fez a diferença foi o sucesso imediato entre as presentes. O docinho se tornou a estrela do evento, conquistando paladares e roubando a cena dos demais quitutes. Em homenagem ao candidato que todas apoiavam com tanto entusiasmo, o doce recebeu o nome de “brigadeiro”. Nascia ali, entre panelas e conversas políticas, um dos maiores ícones da gastronomia brasileira. A derrota que virou imortalidade Ironicamente, a história de Eduardo Gomes na política não teve um final feliz. Em 1945, ele perdeu a eleição para o General Eurico Gaspar Dutra. Cinco anos depois, em 1950, tentou novamente e foi derrotado por quem? Pelo próprio Getúlio Vargas, que retornava ao poder, dessa vez pelo voto popular. Sua carreira política, embora respeitável, não alcançou o ápice que muitos esperavam. Com o passar das décadas, seu nome foi gradualmente esquecido pela maioria dos brasileiros. Poucos hoje conhecem os detalhes de suas propostas, de seus discursos ou de suas realizações. Mas o doce… ah, o doce conquistou algo muito maior do que qualquer cargo político: a imortalidade. A conquista de um país inteiro A partir da década de 1950, o brigadeiro começou a se espalhar pelo Brasil de forma orgânica e irresistível. Sua receita simples permitia que qualquer pessoa, em qualquer canto do país, pudesse prepará-lo em casa. Não era necessário ter uma cozinha sofisticada ou ingredientes importados. Era democrático, acessível e absolutamente delicioso. O doce logo se tornou presença indispensável nas festas de aniversário, ao lado do bolo, dos salgadinhos e de outros docinhos que marcam gerações. Casamentos, batizados, formaturas, confraternizações, não importava a ocasião, o brigadeiro estava lá. Mais do que isso: o brigadeiro se transformou em memória afetiva. Virou aquele momento de lamber o dedo cheio de chocolate, de ajudar a mãe ou a avó na cozinha, de esperar ansiosamente a hora de comer os docinhos na festa. Virou infância, virou tradição, virou Brasil. O brigadeiro hoje: Tradição e Inovação Quase 80 anos depois de seu surgimento, o brigadeiro não apenas permanece vivo na cultura brasileira como se reinventou completamente. Hoje, existe uma verdadeira revolução gourmet em torno do doce. Surgiram versões sofisticadas com chocolates belgas, recheios de frutas, coberturas de pistache, variações veganas, opções sem lactose, brigadeiros de café, de maracujá, de limão siciliano… A lista é infinita e criativa. Brigadeiros viraram presente, viraram negócio, viraram arte comestível. Mas mesmo com toda essa sofisticação, a versão tradicional aquela que Dona Heloísa criou nos anos 1940, continua sendo a preferida da maioria dos brasileiros. A maior vitória não vem das urnas Eduardo Gomes queria governar o Brasil por quatro anos. Sua ambição era legítima, seus ideais eram sinceros, e sua campanha mobilizou milhares de pessoas. Mas a história tinha outros planos para ele, planos muito mais doces. Graças a um doce feito por suas apoiadoras, o nome de Eduardo Gomes governa nossas mesas há

O chefe vestindo saia na estação ? Conheça esse “causo” da ferrovia

Quando a correria Ferroviária revelou mais do que o esperado Já imaginou um chefe de estação correndo de vestido para entregar documentos ao maquinista? Pois é exatamente essa cena inusitada que aconteceu numa pequena estação da Companhia Paulista e que virou lenda entre os ferroviários! Há desencontros onde a história de fato aconteceu, mas provavelmente pode ter sido na Estação de Loreto, inaugurada em 1899, que além de ser ponto de passagem de ilustres visitantes (incluindo Villa-Lobos, que teria se inspirado nela para compor “O Trenzinho Caipira”), tinha algo de especial: seus funcionários mantinham uma bela horta e até uma vaca leiteira para consumo próprio. E é justamente essa vaquinha que protagoniza nosso causo de hoje. O dia em que tudo deu errado (ou certo demais!) Numa manhã comum, a esposa do chefe da estação adoeceu e precisou ficar de repouso. Problema: alguém precisava ordenhar a vaca, e essa tarefa cabia ao marido. Mas havia um detalhe: o animal estava acostumado com a presença feminina e poderia estranhar o novo ordenhador. A solução? Criativa, digamos assim. O chefe teve a brilhante ideia de vestir um dos vestidos da esposa para não assustar a vaca. Até aí, tudo bem, afinal, quem iria ver? Pois é… a vida tem dessas ironias. No meio da ordenha, veio o apito inconfundível de uma locomotiva se aproximando. O chefe, condicionado por anos de trabalho, saiu em disparada para entregar o estafe (documento essencial que autorizava a passagem do trem) ao maquinista. Detalhe crucial: ele esqueceu completamente que estava usando o vestido da esposa. A piada que atravessou décadas Quando a locomotiva passou pela plataforma, o maquinista arregalou os olhos, abriu um sorriso de orelha a orelha e soltou: — Uai, o senhor agora mudou de lado? A cena deve ter sido épica. O chefe de estação, provavelmente vermelho de vergonha, percebendo tarde demais o traje que vestia, enquanto o maquinista seguia viagem com uma história nova para contar nas próximas paradas. Realidade ou lenda ferroviária? É impossível confirmar se isso realmente aconteceu. Como tantos outros “causos” ferroviários, essa história passou de boca em boca, ganhando contornos e detalhes a cada nova versão. Mas será que isso importa? O que torna essa narrativa especial é justamente o que ela revela sobre o cotidiano das pequenas estações rurais: lugares onde a linha entre o profissional e o pessoal era tênue, onde se criava gado, plantava horta e, sim, onde situações hilárias podiam acontecer. O Destino de Loreto A Estação de Loreto, cenário provável dessa história, teve seu auge nas décadas de 1920 e 1930. Era ponto de parada para festas religiosas em homenagem a Nossa Senhora de Loreto, quando a Companhia Paulista disponibilizava trens especiais para transportar os devotos. Nos anos 1970, as festas acabaram. Em 1986, a estação ainda resistia, abandonada. Pouco tempo depois, foi demolida, levando consigo não apenas tijolos e trilhos, mas também as memórias de quem por ali passou e talvez até de um chefe de estação que um dia teve que escolher entre a vaca e a dignidade. Hoje, onde ficava a estação, há o bairro de Loreto e sua igreja. As histórias, essas, continuam vivas. Veja também o vídeo em nosso canal.

A pequena Estação que guarda três grandes segredos – Estação Loreto

A pequena Estação que inspirou Villa-Lobos No interior paulista, entre Araras e Cordeirópolis, existiu uma pequena estação ferroviária que poucos conheceram, mas que desempenhou um papel fundamental na história cultural do Brasil. A Estação Loreto, inaugurada em 1899, foi palco de uma das mais belas inspirações da música brasileira: o “Trenzinho Caipira” de Heitor Villa-Lobos. Os primeiros anos: Uma Estação discreta Inaugurada no final do século XIX, a Estação de Loreto não recebeu praticamente nenhuma citação nos relatórios da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em seus primeiros anos. Era uma parada modesta, que inicialmente funcionou apenas com seu prédio principal, sem armazém incorporado à estação. Somente entre as décadas de 1910 e 1920 ganhou seu armazém próprio. Próximo à estação, destacava-se o famoso horto de Loreto, pertencente à Companhia Paulista de Estradas de Ferro, adquirido pela empresa em 1911. Este horto tinha uma função estratégica: era utilizado para o plantio de eucaliptos, cuja madeira servia para a fabricação de dormentes e lenhas para abastecer as locomotivas que circulavam pela região. Villa-Lobos e a Magia de Loreto Foi na década de 1920 que Loreto ganhou seu lugar de destaque na história cultural brasileira. O grande maestro e compositor Heitor Villa-Lobos visitava frequentemente a Fazenda Santo Antônio, localizada em Araras, e fazia questão de desembarcar em Loreto durante suas viagens. Ao adentrar o ramal após Cordeirópolis, onde o trem seguia mais “lento” no tronco da linha, Villa-Lobos observava atentamente os sons da ferrovia. O bater rítmico das rodas nos trilhos, o apito da locomotiva a vapor, os belos cafezais que davam um ar poético à paisagem tudo isso formava uma sinfonia involuntária que chegava até a doce estação de Loreto. Considerada uma das estações mais emblemáticas da região, a pequena Loreto serviu de inspiração para uma das maiores obras de arte da música brasileira. Foi a partir dessas experiências que Villa-Lobos compôs sua obra-prima: “Trenzinho Caipira”, tendo como referência suas viagens até Loreto. A letra da música captura perfeitamente essa essência poética: “Lavai o trem com o menino, lavai a vida a rodar, lavai ciranda e destino, cidade noite a girar! Lavai o trem sem destino, pro dia novo encontrar! Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar! Correndo entre as estrelas do luar!” Tragédias nos Trilhos Nem tudo em Loreto foram momentos de inspiração poética. A estação também testemunhou tragédias que marcaram profundamente a comunidade local. Uma das histórias mais dramáticas envolve um descarrilhamento ocorrido próximo à estação. Um trem “militar” transportava soldados que retornavam da sangrenta Revolução de 1932, seguindo em direção ao batalhão de Pirassununga. Próximo à Estação de Loreto, alguns metros à frente, um dos carros saiu fora dos trilhos, tombando e deixando vários feridos e alguns mortos. A ironia era cruel: haviam escapado da guerra, apenas para morrerem no caminho de volta para casa. Outro acidente marcante envolveu Ângelo Rafael, cujo tio sofreu um grave incidente nos trilhos de Loreto. Na década de 1970 ou 1980, enquanto transportava borra de café da Nestlé até um aterro (atual Cia Fértil), ao passar de noite pelo cruzamento ferroviário, avistou um farol que vinha em sua direção. Achando que era outro caminhão, parou para observar melhor. Somente quando estava praticamente em cima dele percebeu que era um trem. O caminhão foi arrastado por 30 metros, deixando-o internado por uma semana. O mistério do filme desaparecido Em 1949, Loreto viveu um momento especial: foram gravadas algumas cenas do filme “Luar do Sertão” na estação e também na vizinha Fazenda Santo Antônio. Era um acontecimento raro para a pequena localidade a chegada do cinema às terras ararenses. Até então, esta é a única filmagem de trens em terras ararenses de que se tem conhecimento. Plínio da Silva Telles, que teve a honra de fazer um dos últimos (senão o último) registros de locomotiva a vapor neste ramal, próximo a Loreto, conta sua experiência: “Em um dia de rotina, eu estava indo ao centro de Araras para fazer compras! Saía da sede da fazenda, e por um pedaço do caminho, a estrada seguia ao lado da linha! Estava em um jipe, e ouvi o apito da locomotiva, na hora já identifiquei sendo a vapor! Por sorte, estava com minha câmera fotográfica, e consegui fazer o registro do trem vindo da estação de Araras e indo para Loreto!” Essa fotografia, hoje preservada nos acervos históricos, representa um testemunho precioso de uma época que se encerrava o fim da era das locomotivas a vapor naquela região. Mas o filme “Luar do Sertão” permanece um mistério não resolvido. O filme “sumiu” sem deixar vestígio algum, não sendo possível encontrá-lo em lugar nenhum até o momento. Pode ser que um dia ele “apareça”, mas por enquanto é um dos mistérios que intrigam pesquisadores e entusiastas da ferrovia. Sabemos que ele existe, mas onde? O Registro Final de uma Era No final da década de 1960, Plínio Silva Telles retornou à estação, agora já sem funcionamento, e fez uma última fotografia do local. Aquela imagem melancólica capturou o fim de uma era — os trilhos silenciosos, a estação abandonada, o tempo que não volta. A Viagem Continua Para quem passava por Loreto nos tempos áureos da ferrovia, a experiência era memorável. Ao partir da estação, o trem dava uma forte buzinada anunciando sua partida. Alguns metros à frente, os passageiros atravessavam um grande pontilhão de aço sobre o Ribeirão das Araras, de onde ainda era possível avistar a sede do horto de Loreto. A partir dali, a locomotiva precisava encarar uma pequena rampa até chegar à próxima estação, fazendo uso de quase toda sua força. O som do motor ecoava por toda a mata — para os apaixonados pela ferrovia, aquilo era música para os ouvidos. O Legado de Loreto Hoje, a Estação Loreto permanece como testemunha silenciosa de tempos passados. Onde antes locomotivas a vapor apitavam e Villa-Lobos encontrava sua inspiração musical, agora restaram apenas as lembranças. Pessoas ainda caminham em direção à capela de Nossa Senhora de Loreto para assistir à missa.

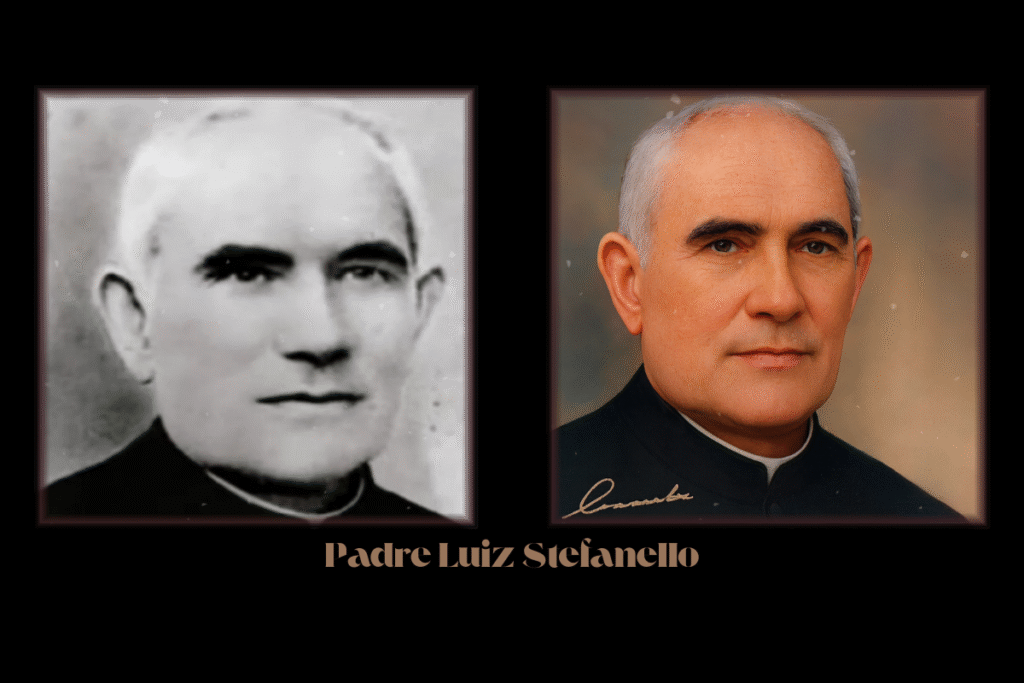

O camponês que virou exorcista: a escolha que mudou tudo

Das lavouras italianas às “trevas” de Cascalho, a história não contada de Padre Luiz Stefanello Antes de enfrentar demônios, ele quase foi apenas um lavrador. Antes de se tornar lenda, ele teve que escolher entre o amor e o chamado de Deus. Depois das séries “O padre que veio da Itália e mudou Cascalho para sempre” e “Os exorcismos de Cascalho”: as histórias que ninguém esqueceu’, o Tá no Arquivo revela o capítulo que faltava: a origem. Como um jovem camponês de Vêneto renunciou ao casamento, cruzou o oceano e se transformou no exorcista mais poderoso do interior paulista? Esta é a história de uma escolha impossível. Uma renúncia total. Um destino extraordinário. Leia esse artigo que ninguém contou até hoje e se surpreenda. Das lavouras à batina O início da trajetória de fé, renúncia e missão do padre que transformou o interior paulista Depois das séries, o Tá no Arquivo continua a reconstruir a história de padre Luiz Stefanello, agora no início de sua caminhada: “Das lavouras à batina”. Nessa fase, descobrimos o jovem camponês que quase se casou e seguiria o destino comum da roça, mas que movido por um chamado profundo renunciou a tudo para entregar-se à vida religiosa. Essa escolha o conduziu a uma jornada que cruzaria oceanos, transformando-o em símbolo de fé e devoção popular no interior paulista. Raízes humildes em Pionca di Vigonza Luiz Stefanello nasceu em Pionca di Vigonza, uma vila agrícola da província de Pádua, na região do Vêneto, norte da Itália uma das áreas mais católicas e agrícolas do país.Filho de Antonio e Angela Stefanello, lavradores, cresceu entre plantações e orações. O som dos sinos da igreja guiava o ritmo da vida: trabalho de dia, missa aos domingos e rezas à noite. O livro “Um Exorcista na Estância” descreve sua infância como simples, mas espiritualmente rica. Desde pequeno, Luiz mostrava uma fé intensa, mesmo sem entender as palavras do missal em latim.Sua mãe, mulher piedosa, foi quem o introduziu nas devoções a Nossa Senhora, rezando com ele diante de um pequeno oratório feito de madeira na cozinha da casa. O sonho de formar uma família Como muitos jovens do campo, Luiz cresceu com o destino praticamente traçado: trabalhar na lavoura e construir sua própria família.Na juventude, conheceu uma moça com quem chegou a se comprometer, planejando o casamento e a continuidade do trabalho familiar.O casal sonhava em cultivar a mesma terra dos pais, criar filhos e viver a vida simples dos agricultores italianos do início do século XX. Mas um acontecimento mudaria seu rumo para sempre. O chamado que transformou tudo Durante uma missão paroquial, Luiz ouviu um padre missionário falar sobre vocação. As palavras tocaram fundo.Segundo o livro, naquela noite ele não conseguiu dormir. Sentia um misto de inquietação e paz como se algo o chamasse para um propósito maior. Dias depois, confidenciou ao pároco local o desejo de ser padre. O sacerdote, surpreso, tentou lembrá-lo das dificuldades: “Estudar teologia exige muito, e os estudos são longos e caros. Você é um homem do campo, Luiz.” Mas a decisão já estava tomada.Luiz rompeu o noivado e decidiu procurar o seminário dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos), fundado por Dom João Batista Scalabrini, bispo de Piacenza, conhecido por seu amor aos migrantes italianos. A difícil aceitação no seminário A chegada ao seminário foi marcada por desafios.Luiz tinha 23 anos, era mais velho do que os outros candidatos, e sua formação escolar era básica.Os superiores desconfiavam de sua capacidade de acompanhar os estudos de filosofia e teologia. Antes de ser aceito, foi levado até Dom Scalabrini, que o submeteu a uma entrevista pessoal uma espécie de “prova vocacional”.O bispo, conhecido por sua sensibilidade pastoral, perguntou o que Luiz poderia falar sobre a fé, já que não dominava o latim nem os conceitos teológicos. Sem hesitar, ele respondeu com simplicidade: “Posso falar de Maria.” Diante da permissão, o jovem camponês começou a falar sobre a Virgem Maria com emoção, descrevendo-a como “a mãe que consola os pobres e protege os que sofrem”.As palavras simples, mas carregadas de fé, comoveram o bispo. Dom Scalabrini se levantou e, sorrindo, disse: “Quem ama Maria desse modo, já tem o coração preparado para servir a Deus.” E assim, Luiz Stefanello foi aceito como seminarista não por sua erudição, mas por sua devoção.Essa foi a primeira de muitas provas em que a fé simples venceria as limitações humanas. Anos de estudo e perseverança No seminário, Luiz enfrentou grandes dificuldades.Tinha dificuldade com o latim, lutava com os textos filosóficos e muitas vezes se sentia inferior aos colegas.Mas compensava com disciplina e oração. Passava noites estudando à luz de lamparina e, quando o cansaço era demais, rezava diante da imagem de Maria, pedindo forças. O livro relata que ele costumava repetir uma frase simples: “Se Maria disser ‘sim’ por mim, eu não falharei.” A fé mariana se tornou sua marca pessoal e acompanharia sua missão até os últimos dias, quando, já idoso, ainda rezava diariamente o rosário. Depois de anos de esforço, Luiz foi ordenado sacerdote em 1907. A missão que cruzou o oceano Logo após sua ordenação, veio a notícia: o novo padre seria enviado ao Brasil, país que recebia milhares de imigrantes italianos.A decisão o encheu de medo e coragem.Deixou novamente tudo a terra natal, os pais, os amigos e embarcou em um navio rumo ao desconhecido. A travessia foi longa e marcada por tempestades. No diário da congregação, há relatos de que Luiz passava as noites em oração no convés, confortando os passageiros e conduzindo preces durante a viagem. Quando o navio aportou no Porto de Santos, no litoral paulista, o jovem missionário chorou.Estava diante do novo campo de trabalho um mundo de fé e desafios. O padre do povo Padre Luiz foi encaminhado para o interior de São Paulo, onde comunidades de italianos tentavam reconstruir a vida nas colônias agrícolas.Falando o mesmo dialeto e vivendo as mesmas dificuldades, ele rapidamente conquistou a confiança dos colonos. Celebrava missas em pequenas capelas, visitava doentes e ajudava nas

Cordeirópolis, 1968: A Fila da Morte e o último suspiro das Marias Fumaças

Quando gigantes de ferro foram condenados ao esquecimento, mas retornaram para um derradeiro ato de glória Há histórias que a poeira do tempo tenta apagar. Histórias que acontecem nas sombras, longe dos holofotes, testemunhadas apenas por quem teve a sorte ou o peso de estar presente. A história da “Fila da Morte” de Cordeirópolis é uma dessas narrativas quase perdidas, salva da extinção apenas pela memória teimosa de ferroviários, pelo caderno de anotações de um jovem pesquisador, e pela recusa de alguns em deixar que o esquecimento vencesse. Esta é a história de quando a morte foi derrotada. Temporariamente. Mas derrotada. Um domingo de glória que ninguém sabia ser o último Imagine um domingo de sol, 17 de agosto de 1958. A Estação de Cordeirópolis fervilha de vida. Homens de paletó e gravata aguardam pacificamente nas plataformas em formato de flecha uma das marcas arquitetônicas que faziam desta uma das mais belas estações da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O bar da estação serve pastéis quentinhos e refrigerantes gelados. Crianças correm pela plataforma, fascinadas por cada locomotiva que chega apitando, envolta em nuvens de vapor branco. A estação, inaugurada em 11 de agosto de 1876 como “Cordeiros”, havia sido ampliada em 1914, ganhando não apenas seu famoso bar, mas também dois grandes armazéns, oficinas de locomotivas, uma colônia para ferroviários e até uma subestação elétrica para alimentar as modernas locomotivas elétricas que já circulavam pela linha tronco. “Quando criança, eu vivia na estação vendo o movimento dos trens”, relembra Henrique Scatolin, que cresceu em Cordeirópolis. “Isso na década de 80. Mas meu pai contava que nos anos 50, aquilo era um formigueiro humano. Gente embarcando, desembarcando, mercadorias sendo carregadas. A estação era o coração da cidade.” Naquele domingo de 1958, ninguém imaginava que apenas dez anos depois, aquele coração pararia de bater. 1968: O ano em que as locomotivas foram sentenciadas A década de 1960 foi cruel com as locomotivas a vapor. O que antes eram rainhas inquestionáveis dos trilhos, símbolos de progresso e modernidade, tornaram-se rapidamente obsoletas aos olhos dos administradores ferroviários. As locomotivas diesel eram mais eficientes, não precisavam parar para reabastecer água, não exigiam foguistas para alimentar fornalhas, não soltavam fuligem que sujava vagões e irritava passageiros. O progresso, como sempre, tinha pressa. Em 1968, a Companhia Paulista já então estatizada decretou a “extinção” oficial das locomotivas a vapor. Todas elas. Centenas de máquinas que haviam construído o interior paulista sobre trilhos, que haviam transportado o café que enriqueceu São Paulo, que haviam levado imigrantes para suas novas vidas, foram aposentadas de uma vez. Mas o que fazer com tantos gigantes de ferro? A resposta veio fria e pragmática: sucata. E Cordeirópolis, ironicamente, foi escolhida como um dos locais para executar a sentença. A fila da morte: onde locomotivas aguardavam o fim Havia um pátio isolado na estação. Uma linha de desvio onde, ao longo de 1968, locomotivas a vapor começaram a ser enfileiradas. Paradas. Silenciosas. Sem fogo nas fornalhas, sem vapor nas caldeiras, sem vida nos cilindros. Os ferroviários começaram a chamar aquele lugar, em sussurros carregados de tristeza, de “A Fila da Morte”. “Era de partir o coração”, conta Marcos Paulo, ex-ferroviário e filho de ferroviário que trabalhou em Cordeirópolis. “Ver aquelas máquinas todas enfileiradas, paradas, esperando. Eram máquinas que a gente conhecia, que tinha nomes, histórias. A locomotiva tal que nunca tinha dado problema, a outra que era ‘temperamental’ mas tinha força de sobra. De repente, todas ali… mortas.” As locomotivas ficavam meses naquela linha. Enferrujando lentamente. Sendo invadidas por pássaros que faziam ninhos nas cabines. Perdendo a pintura sob o sol e a chuva. Gigantes de ferro sendo humilhados pelo tempo. E então, em noites sem lua, os caminhões chegavam. O segredo das madrugadas: escondendo a vergonha O que acontecia de madrugada em Cordeirópolis entre 1968 e o início dos anos 70 era conduzido com o sigilo de uma operação militar clandestina. A Companhia Paulista mudava os horários dos trens noturnos. Desviava composições. Tudo para que não houvesse testemunhas quando as locomotivas eram carregadas em carretas especiais ou colocadas sobre vagões prancha. “Meu pai contava que faziam tudo de madrugada para evitar ‘escândalo’”, revela Marcos Paulo. “Não queriam fotógrafos, não queriam curiosos, não queriam gente vendo aquelas locomotivas sendo levadas. Era como se estivessem escondendo um crime.” E talvez estivessem. Um crime contra a memória, contra a história, contra máquinas que haviam servido fielmente por décadas. Muitas locomotivas não apenas da Paulista, mas também da Sorocabana, da Noroeste do Brasil passavam pela linha tronco em vagões prancha, cobertas parcialmente, sempre de madrugada. O destino era sempre o mesmo: fundições, ferros-velhos, desmanches. Gigantes de ferro sendo transformados em panelas, pregos, vergalhões. Suas almas metálicas fundidas e reencarnadas em objetos banais, desprovidos de glória. “Teve ferroviário que chorou”, sussurra Marcos Paulo. “Principalmente os mais velhos. Era como ver amigos sendo executados.” Anos 70: Quando o progresso fracassou A ironia tem um senso de humor peculiar. Nos anos 70 as datas variam nos relatos, aconteceu algo que ninguém havia previsto: a subestação elétrica que alimentava as locomotivas elétricas da linha tronco apresentou problemas graves. As locomotivas elétricas, aquelas maravilhas da modernidade, pararam. Todas. “Disseram que iam resolver logo”, conta a professora aposentada em um relato que Ângelo Rafael, autor de “Um Trem Para a Saudade”, considera um dos mais emocionantes que coletou. “Mas começou a atrasar. Colocaram as máquinas a óleo [locomotivas diesel] para fazer o serviço das elétricas, mas não davam conta.” A ferrovia entrou em colapso. Cargas atrasando. Passageiros indignados. A Companhia Paulista, sempre tão orgulhosa de sua pontualidade britânica, vendo seu sistema desmoronar. E então, alguém teve uma ideia desesperada. Uma ideia impossível. Uma ideia que soava como loucura: e se reacendêssemos as locomotivas a vapor? O impossível: Ressuscitando os mortos Imagine a cena. Ferroviários veteranos sendo chamados de volta. Homens que haviam se despedido das máquinas a vapor, que haviam limpado suas últimas caldeiras com lágrimas nos olhos, retornando aos pátios de Cordeirópolis e outras estações. Abrindo as portas das

Correio de Cordeirópolis registrava cada detalhe do cotidiano, transformando a rotina da cidade em memória impressa

Em 30 de julho de 1988, O Correio de Cordeirópolis chegava às ruas com um claro recado: quem comandava o jornal era a política. E isso fica evidente logo na capa da edição. Várias matérias e entre elas giravam em torno de quem tinha maior destaque na cidade:a Segurança Pública e o legado dos família Levy. Multas, caos no trânsito e o início da era da punição “Multas altas podem reduzir infrações, prevê delegado.” Foi assim a manchete que o delegado José Antônio Barbosa se posicionava: para acabar com desrespeito e acidentes, teria que doer no bolso.Ele dizia que o aumento das autuações fazia parte de um novo plano nacional e que, em Cordeirópolis, o trânsito já dava sinais de preocupação: A cidade ganhava mais carros do que estrutura e o jornal tratava o tema como alerta, mas também como apoio às medidas do governo federal. Aqui, o jornal assumia seu tradicional papel da época: ser a voz das autoridades. Cássio de Freitas Levy: de político a “patrimônio” A reportagem interna afirmava sem hesitar: “Cássio de Freitas Levy: um patrimônio da cidade” Não era apenas uma matéria. Era uma homenagem completa ao ex-prefeito que governou duas vezes e tinha forte ligação com o desenvolvimento econômico da cidade. Sua história foi contada como a de um herói local: O texto não escondia seu lado: era elogio atrás de elogio. É a prova viva de como o jornal local dos anos 80 funcionava junto a quem estava no destaque da cidade. Uma cidade em crescimento e disputa O restante da edição mostra outros cenários de uma Cordeirópolis que se transformava: Era a cidade vivendo sua rotina, enquanto o jornal registrava aquilo que queria que ficasse para a história. Crítica histórica: o jornal como ferramenta de influência Ao analisar a edição hoje, o que mais chama atenção é a proximidade do jornal com os poderosos.A linguagem é respeitosa, institucional, cheia de adjetivos e sem questionamentos. No papel, o povo aparecia mais nas propagandas do que nos textos. O jornal narrava o que a cidade via, mas a visão de quem mandava. Memória viva de um tempo político Rever essas páginas é entender: Naquele momento… A comunicação não era só notícia. Era poder. Era imagem. Era influência. Agora, décadas depois, esse jornal vira documento histórico.Ele revela como Cordeirópolis negociava suas prioridades e sua identidade. E revela, também, o quanto a imprensa mudou. 📍 Fonte: O Correio de Cordeirópolis – Edição de 30 de julho de 1988📚 Acervo Digital – Projeto Tá no Arquivo

Elhiu Root, São Bento e Loreto: As estações que receberam nomes ilustres

Quando diplomatas, santos e compositores batizaram paradas no interior paulista Nem todas as estações ferroviárias nasciam com nomes óbvios. Enquanto algumas herdavam denominações de fazendas, córregos ou capelas locais, outras recebiam batismos que contavam histórias bem mais complexas histórias que envolviam diplomacia internacional, padroeiros religiosos e até a criação de uma das obras musicais mais icônicas do Brasil. No Ramal de Descalvado, três estações se destacavam por carregar nomes que transcendiam a geografia local: Elhiu Root, São Bento e Loreto. Cada uma dessas estações guardava narrativas que revelavam como a ferrovia não era apenas infraestrutura de transporte, mas também palco de encontros culturais, políticas de Estado e inspiração artística. Juntas, elas demonstravam que os trilhos paulistas conectavam o interior não apenas às capitais brasileiras, mas ao mundo. Elhiu Root: Quando um secretário de estado americano virou estação O nome mais inusitado do ramal era, sem dúvida, Elhiu Root. Para quem não conhecia a história, soava como um mistério linguístico seria corruptela de algum termo tupi? Homenagem a algum fazendeiro esquecido? A verdade era ainda mais surpreendente: tratava-se de uma homenagem ao secretário de Estado dos Estados Unidos que visitou o Brasil em 1906. Elihu Root (a grafia original, ligeiramente diferente) foi uma figura-chave da diplomacia americana no início do século XX. Advogado brilhante, Secretário de Guerra sob William McKinley e Theodore Roosevelt, e posteriormente Secretário de Estado, Root receberia o Prêmio Nobel da Paz em 1912 por seu trabalho na arbitragem internacional e promoção da paz hemisférica. Sua visita ao Brasil, em julho de 1906, foi acontecimento de enorme importância diplomática. Root foi o primeiro Secretário de Estado americano a visitar a América do Sul, em uma turnê que incluiu Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. O objetivo era claro: fortalecer relações pan-americanas e consolidar a influência dos Estados Unidos no continente. No Brasil, Root foi recebido com honras de chefe de Estado. Discursou no Congresso Nacional, reuniu-se com o presidente Rodrigues Alves, participou de jantares oficiais no Palácio do Catete. Sua passagem pelo país foi amplamente coberta pela imprensa, que exaltava o “estreitamento dos laços de amizade entre as duas grandes repúblicas americanas”. Mas o que levou uma pequena estação no interior paulista a receber seu nome? Segundo consta relatos da época: foi uma decisão política e econômica ao mesmo tempo, já que a Companhia Paulista tinha fortes conexões com capitais estrangeiros, especialmente ingleses e americanos. Homenagear Root era uma forma de sinalizar aos investidores internacionais que o Brasil e particularmente São Paulo estava aberto aos negócios, era moderno, integrado ao mundo civilizado. A estação foi inaugurada poucos meses após a visita de Root, em cerimônia que contou com autoridades estaduais e representantes da colônia americana em São Paulo. Jornais da época noticiaram o evento como “mais um testemunho da cordialidade que une as nações irmãs do continente”. A arquitetura da estação Elhiu Root seguia o padrão de estações médias da Companhia Paulista: prédio em alvenaria de tijolos, telhado de quatro águas com telhas francesas, plataforma coberta. Nada de excepcional, exceto por uma placa de bronze instalada na parede principal que explicava a origem do nome e trazia um breve perfil biográfico de Root em português e inglês. Descendentes de ferroviários contam que aquela placa era motivo de orgulho local. “As pessoas gostavam de mostrar para visitantes, de explicar quem era aquele americano. Dava um ar de importância, de cosmopolitismo. Era como se Elhiu Root tivesse colocado aquele cantinho do interior paulista no mapa do mundo.”, disse o autor do livro. A estação funcionou regularmente por décadas, servindo fazendas de café e, posteriormente, de cana-de-açúcar. Com o declínio ferroviário, foi desativada nos anos 1970. O prédio resistiu por algum tempo, mas a famosa placa de bronze desapareceu, provavelmente roubada por caçadores de metais nas décadas de abandono. Hoje, poucos se lembram que aquele nome exótico homenageava um Prêmio Nobel da Paz que jamais voltou ao Brasil, mas que por alguns meses de 1906 simbolizou a aspiração brasileira de integração ao mundo desenvolvido. “Quando criança eu morei de frente a estação . Então minha vida nessa época sempre foi baseada nos trens. Brincávamos nos trilhos, no qual convivíamos diariamente com a movimentação da ferrovia e lembro que haviam bastante vagões de gado que sempre ficavam no pátio frente ao embarcadouro de animais. Vagões que entravam e saiam do armazém e muito mais!’’ relato de maria Helena Bueno Santo. São Bento: O Gabarito da Companhia Paulista Se Elhiu Root representava a diplomacia internacional, São Bento simbolizava excelência técnica. A estação era conhecida entre ferroviários como o “gabarito” da Companhia Paulista, termo que designava o padrão de perfeição que todas as outras estações deveriam almejar. O nome vinha de São Bento de Núrsia, patriarca do monasticismo ocidental, santo associado à ordem, disciplina e trabalho metódico. Não era coincidência: a Companhia Paulista era famosa por seu rigor operacional, e São Bento encarnava esses valores. Inaugurada no ano de 1885, apenas com um só barracão, no qual era divido o armazém e estação na mesma construção. Durando até 1922, quando foi construída a estação exclusivamente para passageiros ao lado do barracão antigo. O prédio seguia estilo eclético com influências neoclássicas: frontão triangular, colunas dóricas, simetria perfeita. As cores ocre e branco eram aplicadas com tal cuidado que pareciam repintadas semanalmente, embora na verdade a manutenção fosse apenas trimestral. Ficando conhecido as duas construções como ‘’São Bento novo’’ e ‘’são Bento velho’’. Seu pátio era formado por três trilhos, uma via principal e duas desviadas, chegando a contar com um desvio de um embarcadouro de gado que lá existia. “Na época eu era bem criança, os ferroviários da estação estavam manobrando alguns vagões (creio que que seja os vagões do desvio do embarcadouro de gado), nisso não sei bem o que houve, uma mulher perdeu seu equilíbrio, pois era um pouco gorda, e caiu da plataforma, no exato momento que estavam passando com os vagões…. não conseguiram parar o trem pois já estava muito ‘’encima’’, e foi esmagada pelas rodas de aço de um dos

Ibicaba: o império do senador Vergueiro que terminou nas mãos da família Levy

Documentos, inventários e relatos revelam como a fazenda símbolo da colonização europeia entrou em declínio e passou para a nova administração dos Levy A história da Fazenda Ibicaba é uma das mais marcantes do interior paulista. Nascida como o grande experimento do senador Vergueiro para substituir o trabalho escravo por colonos europeus, a propriedade atravessou momentos de esperança, conflitos, prosperidade e declínio até chegar à venda para a família Levy, que assumiu uma fazenda já carregada de décadas de memória e tensão. Tudo começa em 1846, quando foram registrados os primeiros grupos de imigrantes que chegaram para trabalhar em Ibicaba. As listas manuscritas conservadas no livro mostram os nomes de homens, mulheres e crianças que aceitaram cruzar o oceano em busca de uma vida que acreditavam ser mais justa. Eles vinham para o sistema de parceria criado por Vergueiro, que prometia moradia, uma área para plantar, participação nos lucros e a possibilidade de, com o tempo, construírem suas próprias oportunidades. Os contratos de parceria reproduzidos no livro por meio de recortes de jornais e documentos deixavam claro que os colonos deveriam pagar sua viagem e adiantamentos com o próprio trabalho. Em troca, seriam parceiros da fazenda, e não empregados. No papel, era uma ideia moderna. Na prática, o sistema gerava uma relação de dependência: a administração definia preços, adiantamentos, prazos, juros e condições. A vida no campo revelava que a liberdade prometida era bem mais estreita do que parecia. É nesse ponto que entra uma figura central citada no próprio livro: Thomas Davatz. Em “Memórias de um Colono no Brasil”, obra mencionada no livro, Davatz descreve com sinceridade as dificuldades enfrentadas pelos europeus que trabalharam em Ibicaba. Ele relata a frustração de colonos que chegavam cheios de esperança e acabavam presos a dívidas, atrasos e exigências que não conseguiam cumprir. Suas memórias revelam desgaste, desconfiança e um ambiente onde o sonho de parceria se transformava, muitas vezes, em sentimento de injustiça. O impacto de Davatz foi tão grande que suas denúncias ecoaram na Europa, levando governos a rever o envio de imigrantes ao Brasil. Para o livro da família Levy, essa referência é essencial para compreender o clima da época e o peso histórico que a fazenda carregava. Com o passar das décadas, a situação econômica da fazenda se deteriorou. A prosperidade dos primeiros anos foi dando lugar a crises, especialmente entre 1857 e 1865, e o fim do século XIX encontrou Ibicaba em condições fragilizadas. Antes da venda, foi realizado um inventário completo da propriedade um documento detalhado que listou tudo o que ainda compunha o gigantesco patrimônio da fazenda. Os registros mostram uma estrutura impressionante: uma sede com dezenas de cômodos, salas de visita, sala de bilhar, sala de jantar, quartos de família e hóspedes, administração própria, dependências de serviço e uma cozinha equipada. Ao redor dela, distribuíam-se casas de colonos, oficinas, ferraria, tulhas, paiol, cocheiras, depósitos, hospital, padaria e instalações destinadas ao beneficiamento do café. A fazenda funcionava como um organismo autossuficiente, com áreas de produção, apoio, moradia e serviços internos. Entre os bens avaliados estavam móveis finos, mesas de madeira nobre, cadeiras austríacas, camas francesas, sofás, espelhos grandes, estantes, utensílios de metal, peças de mármore, relógios, luminárias, equipamentos agrícolas e animais de trabalho como bois, cavalos, burros e vacas. Também foram analisadas extensas porções de terras, compostas por cafezais novos e antigos, matas, pastagens, roças e áreas livres. A soma de todos esses bens ultrapassou 444:965$900, mais de 444 contos de réis, um valor que ilustra o tamanho e a importância econômica de Ibicaba, mesmo já em decadência. As últimas páginas do bloco documental mostram o passo final: a propriedade foi oficialmente arrematada e transferida para a família Levy. A Carta de Arrematação confirma a mudança de mãos e encerra o ciclo Vergueiro após décadas de altos e baixos. A partir desse momento, a fazenda deixa de ser apenas o símbolo de um projeto pioneiro de colonização e passa a integrar a trajetória dos Levy uma família que, mais tarde, também se tornaria parte fundamental da história de Limeira, Cordeirópolis e região. A venda da Fazenda Ibicaba não foi apenas um negócio imobiliário. Foi o fim de um capítulo decisivo da história paulista e o início de outro. Um capítulo marcado pela chegada dos primeiros imigrantes, pelos conflitos revelados por Davatz, pela força de um projeto que tentou reinventar o trabalho no campo e, finalmente, pela transição para uma nova gestão, que herdou uma fazenda grandiosa, complexa e cheia de memória. Assim, Ibicaba mudou de mãos, mas nunca deixou de refletir as transformações do interior paulista da promessa de parceria à reorganização econômica conduzida por novas famílias proprietárias. E a família Levy, ao assumir a fazenda, tornou-se parte dessa história, abrindo caminho para um novo tempo em um dos territórios rurais mais emblemáticos do estado. Fonte histórica Este artigo foi baseado no livro “Os Levy” , editado pela Biblioteca Paulo Masuti Levy, uma obra do álbum da família Levy, do ano de 2023. O texto aqui apresentado é uma adaptação narrativa para o site Tá No Arquivo, mantendo os fatos históricos documentados.

A fé que acendeu Iracemápolis: procissões, promessas e as festas que paravam a cidade

Você lembra daquela festa antiga, daquelas noites em que a praça parecia outro mundo?Lembra do cheiro de vela, do som do sino, da rua de terra tomada por vizinhos que nem sempre se falavam… mas ali, naquele momento, caminhavam juntos?Pois é. Iracemápolis nasceu disso: da fé que unia, das tradições que seguravam o coração da cidade no lugar.” A história religiosa da cidade de Iracemápolis não começa com templos grandes ou estruturas prontas. Começa pequeno. Começa simples. Começa em uma capelinha improvisada, onde a vila de Santa Cruz da Boa Vista encontrava sua força para viver e sobreviver. Era ali que se decidiam casamentos, se rezavam missas, se acolhiam viajantes e se choravam despedidas. Quando a fé era o centro da vida Para quem vivia naquelas décadas, religião não era só fé, era rotina, era segurança, era convivência. A igreja era o ponto mais importante da vila. Era onde as pessoas se reconheciam, se ajudavam e até resolviam os conflitos do dia a dia. E no meio disso tudo, havia as festas. E como havia festas. A Festa de São Sebastião: o evento que fazia a cidade pulsar Se havia um dia em que tudo mudava, era na festa de São Sebastião.Segundo José Zanardo, esse era o grande acontecimento do ano. Vinham gente das fazendas, moradores da vila, tropeiros, crianças correndo pela praça.As barraquinhas se montavam cedo. O cheiro de comida tomava o ar. Os leilões arrancavam risadas e promessas. As rezas ecoavam pela madrugada.Era mais que uma festa.Era o momento em que a cidade dizia: “Estamos vivos.” Procissões que deixavam a vila em silêncio Quando o sino tocava, a cidade inteira parava. As procissões eram longas, emocionantes, cheias de fé.As velas iluminavam as ruas de terra.As crianças vestidas de branco caminhavam devagar.O andor balançava nas mãos dos devotos.E cada passo deixava uma marca — não no chão, mas no coração de quem vivia ali. Quermesses: comida, encontro e destino As quermesses eram outro espetáculo à parte.Tinha doce, tinha rifa, tinha frango que virava disputa.Mas, acima de tudo, tinha encontro.Muita gente da cidade diz até hoje:“Meu primeiro amor começou ali… na quermesse.” Promessas, curas e histórias que viraram memória Zanardo registra relatos que emocionam:Famílias fazendo promessas de pés descalços.Vizinhos acendendo velas por horas para pedir cura.Gente que jurava ter vivido um milagre. Numa cidade pequena, o milagre de um virava esperança para todos. De ontem pra hoje: o que mudou? Quase tudo.As estruturas das igrejas cresceram.As festas se modernizaram.Os eventos ganharam palco, som, iluminação. Mas uma coisa permanece:O brilho no olhar de quem participa.A emoção ao carregar um andor.A força da fé que atravessa gerações. O legado que a religião deixou na cidade A religião não foi apenas uma prática espiritual.Foi a coluna que sustentou a vida social da vila.Foi a mão que acolheu, o ombro que amparou, o elo que uniu famílias, vizinhos, estranhos.Quando Iracemápolis ainda engatinhava, foi a fé que segurou a cidade no colo. Convite ao leitor Se você tem fotos antigas de festas, procissões ou capelinhas… se já carregou um andor ou acendeu uma vela em dia difícil…Essa história também é sua. Acesse o Tá no Arquivo e ajude a manter viva a memória religiosa que moldou Iracemápolis. Baseado no livro “Iracemápolis: Fatos e Retratos”, de José Zanardo (2008)